膵臓がん

当院での膵臓がん治療

私たちは「あきらめない治療」「低侵襲な治療」「個別治療」をモットーに膵癌治療に取り組んでいます。消化器外科、消化器内科、放射線科、化学療法センターでチームとなり、迅速に的確な治療方針を決めております。膵癌の唯一の根治的治療である手術治療を積極的に安全に行い、腹腔鏡にて根治性が得られる患者様に対しては腹腔鏡手術、手術治療が困難である場合には放射線治療や化学療法を行います。決してあきらめずに治療を行うと共に、患者さん一人一人に合った寄り添った医療を提供いたします。

膵臓がんとは?(原因・発生・進行等)

正常細胞の遺伝子に傷がつき、異常な細胞が無秩序に増殖してしまうことをがん化といいます。がん細胞は、無秩序に増殖し、血管などに入り込んで全身に転移や浸潤を引き起こす性質を持っています。がん細胞が増殖や転移をしながら進行していくと、体の正常な機能を奪い、死に至ることがある病気です。膵臓の細胞が、がん化してしまった状態が膵臓がんです。膵臓がんの罹患率は加齢とともに上昇し、50歳を過ぎた頃より急増しますが、その発生頻度は高いとは言えません。しかし、早期発見が難しいという特徴があり、診断がついた段階で手術ができる患者さんは約30%に限られます。そのため、死亡数は肺がん、大腸がん、胃がんに次いで4番目に多く、難治がんの一つと考えられています。

0308_Part3-1-1024x309.jpg)

▶膵臓がんの分類と進行度

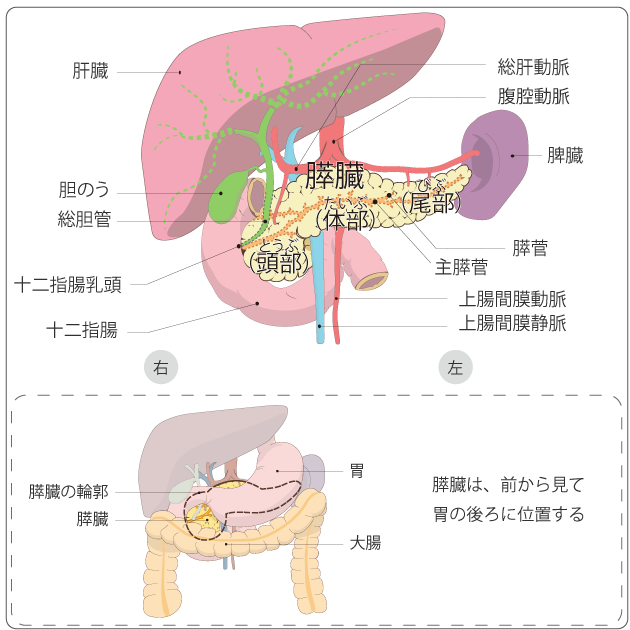

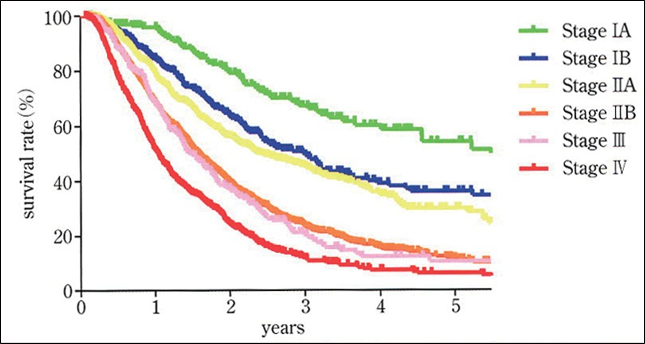

膵臓には消化酵素を分泌する外分泌組織とインスリンなどのホルモンを分泌する内分泌組織があります。膵臓がんのほとんどは膵管上皮から発生する「浸潤性膵管がん」です。発生する部位により「膵頭部がん」「膵体部がん」「膵尾部がん」に分けられます。浸潤性膵管がんの治療成績は決して良好とはいえず、全体での5年生存率(5年間生存可能であると予想される患者さんの割合)は10%未満と報告されています。しかし、最近10年間で、膵臓がんの治療も進歩してきています。

「国立がんセンター がん情報サービス」より転載 https://ganjoho.jp/public/cancer/pancreas/index.html

膵臓がんがどの程度進行しているかを表すのが、病期(ステージ)といわれるもので、StageⅠ~Ⅳで分類されています。膵臓がんのステージは、がんの局所進行の程度(大きさ、周囲血管への浸潤)と 転移の程度 の組み合わせにより決定されます。また、膵臓は近くに重要な血管が走行しており、これらの重要血管への浸潤の有無による切除可能性分類によって病状が評価されます。

□膵臓がんの病期(ステージ)

0308_Part4_1-1.jpg)

<参考資料>

日本膵臓学会編「膵がん取り扱い規約 第7版増補版(2020年9月)」p.51(金原出版)より転載

0308_Part4_2-1.jpg)

日本膵臓学会編「膵がん取り扱い規約 第7版増補版(2020年9月)」p.51(金原出版)より一部改変して転載

□切除可能性分類

切除可能性分類は、標準的な手術を行うことで膵臓がんが全て取り切れるか(R0手術)どうかという視点から、切除可能(Resectable:R)、切除可能境界(Borderline Resectable:BR)、切除不能(Unresectable:UR)の3つに分類されています。

0308_Part5_1-1.jpg)

□転移の程度

膵臓がんでよくみられる転移は、リンパ節転移、肝転移、腹膜転移です。リンパ節への転移の程度は、転移の有無によりN0またはN1に分類され、転移の個数が3個以下(N1a)または4個以上(N1b)に分類されます。また、遠隔転移の有無によりM0またはM1に分類されます。

0315-5.jpg)

診断方法

一般的な診断から治療までの流れは、以下のようになっています。

0308_Part6-1.jpg)

□血液検査

一般的な血液検査、血糖値など糖尿病の有無などに加えて、腫瘍マーカー(CA19-9、

CEA、DUPAN-2、SPAN-1)などの項目を調べます。

□超音波検査

腫瘍の有無を確認したり、膵管の拡張の有無を調べます。体に負担が少なく、診断の最初に行うことの多い検査です。

□CT検査

X線を使って、体の断層写真を撮影します。膵臓がんの周囲への浸潤の評価、転移の有無の判定が行われます。膵臓がんの正確な診断のために、主に造影剤を使用した検査を行います。

□MRI検査

CT検査と同様に断層撮影を行う検査です。X線ではなく強力な磁気を利用した検査法です。胆管や膵管の描出に特化したMRCP検査や、腫瘍・肝転移などの評価のための造影MRI検査があります。

□胆膵内視鏡検査

膵臓がんの診断確定のためのより詳細な検査に、胆膵内視鏡検査があります。次に挙げる① ERCP、② EUSがこれに相当します。

①ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)

内視鏡を用いて十二指腸乳頭部(膵管が十二指腸に開口している部分)から膵管や胆管にカテーテルを挿入し、造影剤を注入してX線撮影する検査です。カテーテルから膵液や胆汁、細胞などを採取しがん細胞の有無を調べます。黄疸を認める場合には胆管にステントを挿入することもあります。

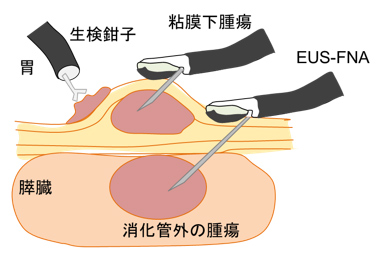

②EUS(超音波内視鏡)

先端に超音波装置のついた内視鏡を用いて、胃・十二指腸の中から膵臓を観察する検査です。微小な病変の観察に関してCTなどの他の画像検査より優れています。超音波画像を見ながら針で組織採取(EUS-FNA)することもあります。

慶應義塾大学病院KOMPASから許可を得て転載 http://kompas.hosp.keio.ac.jp/contents/000785.html

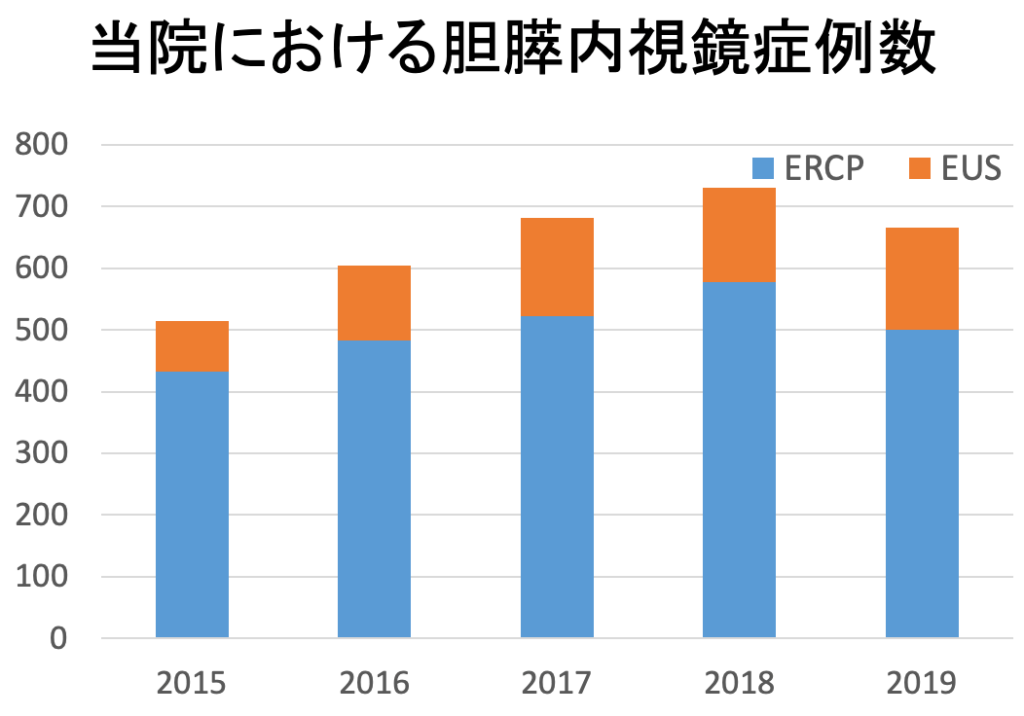

下に示すのは当院における胆膵内視鏡検査(ERCP、EUS)の実施数であり、年間600例以上の豊富な検査実績があります。EUS(組織検査無し)は外来で実施可能ですが、ERCPおよび組織検査を伴うEUS(EUS-FNA)は入院が必要な検査となります。

治療方法

膵臓がんの治療には外科的治療(手術)、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療法、支持療法などがあります。膵臓がんの診断がつき、予想される病期を判定した段階で、患者さんの全身状態などを考慮して、治療方針を相談、決定していきます。膵臓がん診療ガイドラインでは、病期(0期〜IV期)および切除可能性分類(切除可能:R、切除可能境界:BR、切除不能:UR)に応じて下図のような治療が推奨されています。

0308_Part8-1.jpg)

http://www.suizou.org/pdf/guide2019_P93.pdfより引用、一部改変

当院では、消化器外科・消化器内科・放射線診断科が合同で行うカンファレンスによって、治療前診断や治療方針を十分に検討します。治療ガイドラインをベースとしたうえで、患者さん個々の状態、価値観や希望に寄り添って治療方針を相談していきます。実際の治療に伴う益と害、治療のリスクについては担当医より十分にご説明をした上で、治療にすすんでいただきます。

□膵臓がんに対する手術

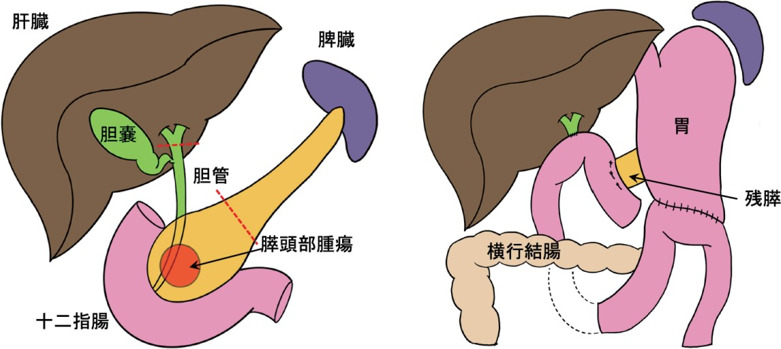

膵臓がんに対する外科的治療(手術)は、がんの発生部位や進行度によって切除の範囲が多少異なりますが、大きく分けると、膵頭部側を切除する「膵頭十二指腸切除術」、膵尾部側を切除する「膵体尾部切除術」とに大別できます。膵臓内を広い範囲進展するがんに大しては全膵を切除する「膵全摘術」を行うこともあります。アプローチ法として後述する「腹腔鏡手術」を選択することがあります。

① 膵頭十二指腸切除

膵頭部にがんがある場合に行われる手術です。がんを含む膵頭部、十二指腸、胆嚢、胆管を、周囲のリンパ節と共に切除します。切除後に膵臓、胆管、消化管をつなぎ直す工程(再建)が必要です。

② 膵体尾部切除

膵体部または膵尾部にがんがある場合に行われる手術です。膵頭部だけを残し、がんを含む膵体部・尾部を、周囲のリンパ節や脾臓と共に切除します。

□手術の合併症について

膵臓がんに対する手術は、他の消化器がんの手術と比較して切除する臓器が広範囲にわたり、患者さんに与えるストレス(侵襲)が大きい手術の一つです。近年の外科手術手技や周術期の管理方法の進歩によって手術の安全性は高まってきておりますが、手術に関連した死亡率は全国平均で1〜3%程度と他の手術と比較して高率です。とくに、膵臓の切断面から膵液が漏れる「膵液瘻」は、腹腔内膿瘍や出血などから重篤な合併症へ移行する可能性があり、この膵液瘻の制御が膵臓外科手術における最も重要な点の一つと言えます。

0308_Part10-1.jpg)

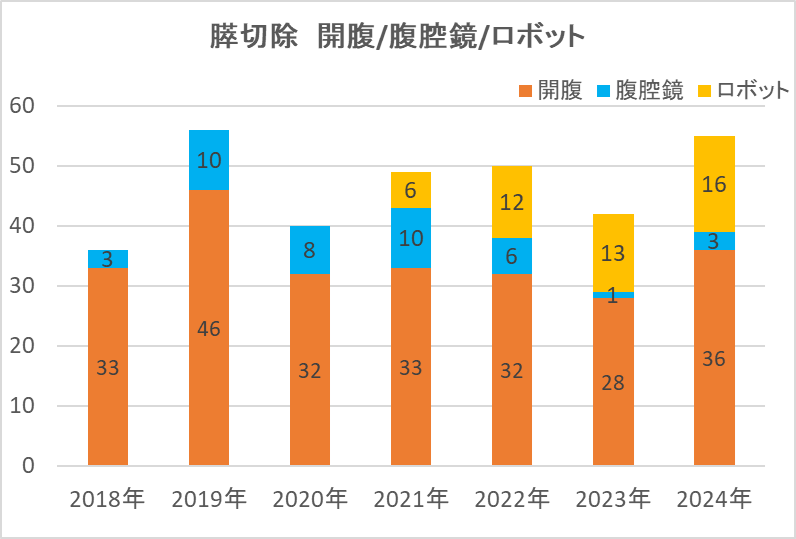

□当院の特徴:高度技能専門医認定施設

膵臓がんの手術をはじめとする肝胆膵高難度手術において、手術に関連した死亡率や合併症率は手術症例数の多い施設(ハイボリュームセンター)ほど少ないことが知られています。当院は日本肝胆膵外科学会の認定する「高度技能専門医認定修練施設A」に認定されており、県下有数のハイボリュームセンターとして認定されています。神奈川県内では、当院を含め県立がんセンターや大学病院など7施設のみが認定されています。

0308_Part10_1-1.jpg)

□腹腔鏡下膵切除術

腹腔鏡手術とは、腹部にあけた穴からカメラや器具を挿入して、モニターを見ながら行う手術です。開腹手術と比較すると、傷が小さく体への負担が少ないことが知られています。すべての膵臓がんの患者さんに腹腔鏡手術の適応があるわけではありませんが、がんの部位や性状から可能な場合には積極的に施行しています。また、当院では平成31年8月に腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の施設認定を取得しており、これは限られた施設のみ施行可能な術式で、神奈川県下では3施設目となります。

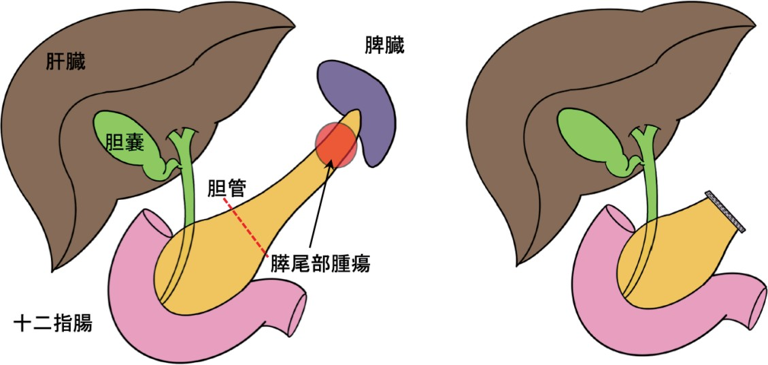

□手術成績

下に示すのは当院における膵切除数と腹腔鏡手術の割合です。当院における膵臓の手術症例数は年々増加しており、腹腔鏡手術の割合も増えてきています。一方、合併症が少なく術後在院日数が短いのが当院の特徴です。術後在院日数については平成30年のデータで全国2位(神奈川県内1位)の成績でした。

※中央値

□膵臓がんに対する化学療法・化学放射線療法

いわゆる抗がん剤の治療です。薬(注射または経口)によりがんの増殖を抑えたり、がん細胞を死滅させる治療法です。抗がん剤が、血液にはいって全身をめぐるため、拡がったがんに対しても効果が期待できます。多くの化学療法は外来(化学療法室)で行います。

<当院の化学療法室>

膵臓がんに対する化学療法には、①切除不能膵臓がんに対する化学療法、②術後補助療法、③切除可能/切除可能境界膵臓がんに対する術前化学療法・化学放射線療法があります。

①切除不能膵がんに対する化学療法

根治が難しい膵臓がんに対してがんの進行を抑える目的で行います。GEM+nabPTX、FOLFIRINOX、GEM、S1、Nal-IRI+5-FU/LV療法などがあります。

②術後補助療法

術後再発リスクを下げる目的で行われます。S1、GEMがあります。

③切除可能(R)・切除可能境界(BR)膵がんに対する術前化学療法・化学放射線療法

膵臓がんは手術単独での治癒が困難であり、多くの場面で集学的治療の一環として術前に化学療法を行います。GS、GEM+nabPTX、FOLFIRINOX、GEM+放射線、S1+放射線などがあります。

個々の患者さんのがんの性質、体力や希望などに合わせた化学療法をご提案します。また当院では、薬剤師外来を設けており、化学療法を受けている患者さんを対象に、薬剤師より抗がん剤の必要性についての説明、治療計画や副作用に対する説明などを行い、患者さんが安心して正しい方法で治療を続けていただけるようサポートいたします。

診療実績

難易度が高い膵癌手術の治療は、日本肝胆膵外科学会が認定する高度技能専門医制度指定施設での専門医による治療が推奨されています。(リンク:日本肝胆膵外科学会)当院は専門施設に認定されており、専門医が治療にあたります。(表3)さらに当院で日本内視鏡外科学会の内視鏡技術認定医が内視鏡手術を施行します。(リンク:日本内視鏡外科学会)。

(表3)日本肝胆膵外科学会修練施設

担当科目