人生の大切な歩みに、

確かな医療を

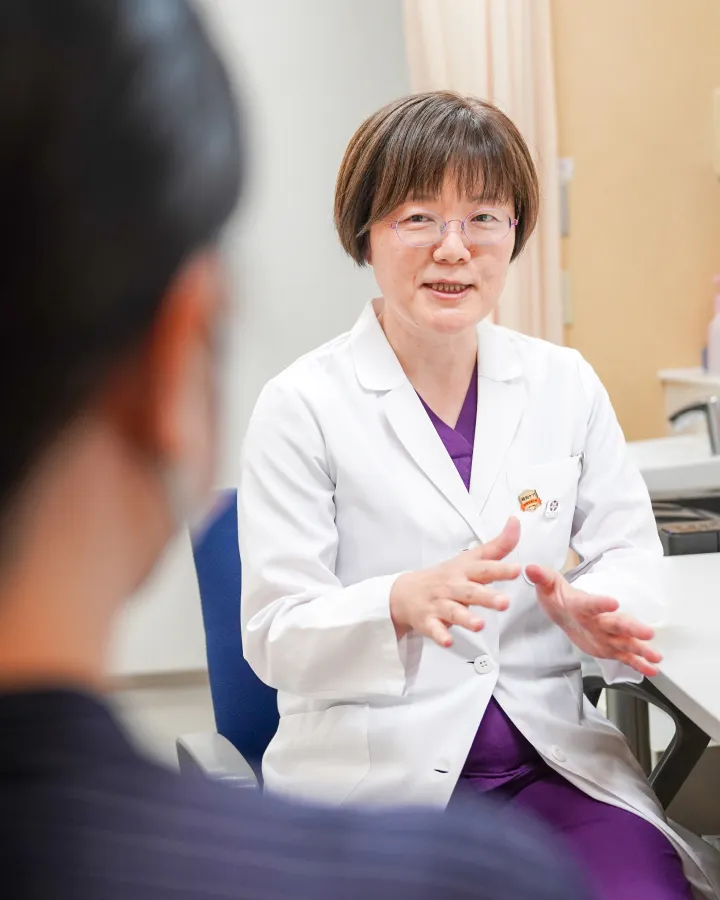

当院では、豊富な経験を持つスタッフによる安心の医療体制で、

産科・婦人科・生殖医療まで幅広くサポートします。

女性の生涯を通じて寄り添う医療を大切にしています。

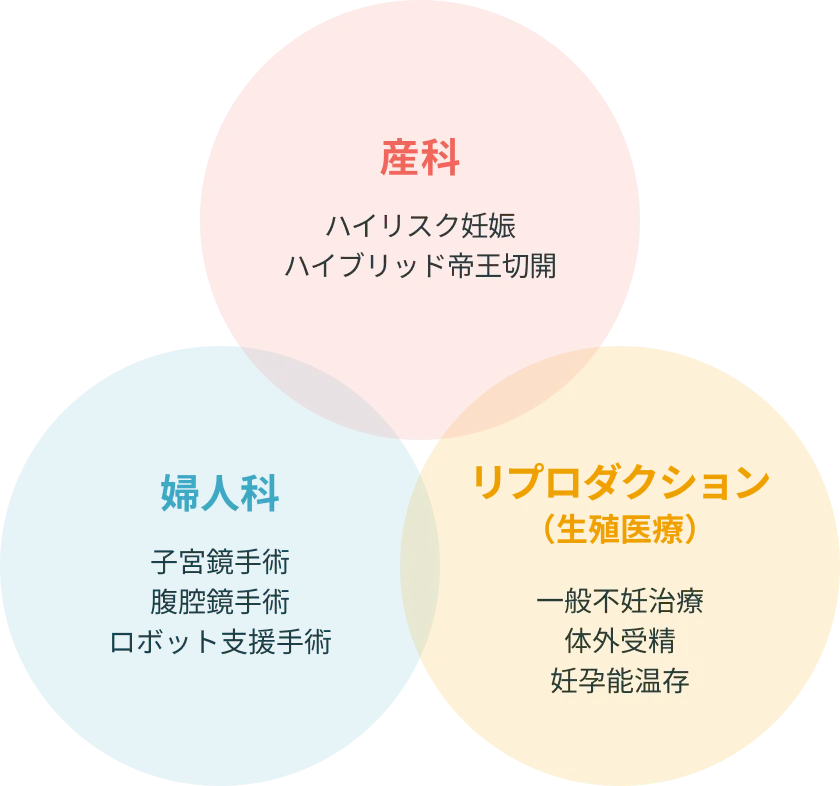

診療案内

産科・婦人科・リプロダクション(生殖医療)の3本柱で、

人生のあらゆるステージを支える医療を提供しています。

\ 各診療科のタブをクリックすると詳細が表示されます /

TOPICS

Obstetrics

産科

産科初診は完全予約制とさせていただいております(詳細はこちらをご覧ください)。

また、当院で分娩・手術をお受けになる方以外の予約外の診療は、まず連携施設への受診をおすすめさせていただきます(詳細はこちらをご覧ください)。

産科の3つの特長

01

温かな雰囲気の中で、

安心の出産を

これからお母さんになる妊婦さんには、もうすぐ元気な赤ちゃんが抱けるという期待感がある反面、やはり多少の不安がつきまとうものです。

当院では、一人でも多くの女性にとって、妊娠、出産が不安のない明るく楽しい素晴らしい経験になるように、スタッフ一同、お手伝いさせていただいています。

母児同室システム、夫立ち会い分娩や早期母子接触(出産後すぐにお母さんが赤ちゃんを素肌の胸の上に抱いて面会すること)などのシステムを取り入れ、安全性が確保された上で、温かい雰囲気の出産ができるという優しい環境をめざしています。

また、助産師外来も充実させて、皆さんの良き相談相手となれるように努力しております。

02

周産期の

救急受け入れ体制も充実

当院は、神奈川県地域周産期母子医療センターおよび横浜市周産期救急指定病院としての 役割を担い、県救急医療情報センターや近隣医療機関からの母体搬送を受け入れています。 小児科(新生児科)の専門医が常駐しており、NICU(新生児集中治療室)6 床、GCU(新生 児回復治療室)8 床を整備しています。そのため、妊娠 26 週以降に生まれた新生児に対応 できる医療体制を整えています。

03

外来通院時から出産後まで、

手厚くサポート

当院の周産期スタッフは、産科常勤医11名、新生児専門の小児科常勤医5名、助産師35名で構成されています。

私たちは、赤ちゃん誕生までの期間とその後の子育て期間を、安心して過ごせるような医療サービスを提供していきたいと考えています。

外来通院の時から病棟のスタッフが妊娠中の皆さまをサポート。

出産後はお母さんや赤ちゃんの状況に合わせながら母児同室を行い、いつでも母乳をあげられるような環境を整え、母乳育児を応援しています。

分娩予約について

当院では、初診時の妊娠週数が20週未満であれば、分娩予約をお取りしています。

しかしながら、外来を受診される方が大変多くいらっしゃるため、待ち時間の緩和を目的に完全予約制とさせて頂いております。

予約を取らず受診された方は、もう一度産科初診日を予約し、その日に受診されて分娩予約完了となります。

「産科初診の予約」であることをお申し出ください。

日時の空いているところに予約をお取りいたします。

ご予約済の方は予約日当日に保険証をご持参の上、直接産婦人科外来の受付までお越しください。

なお、ご予約時間は急患の方の診察などによりお待たせすることもございますのでご容赦をお願いいたします。

初診予約方法

平日9:00~17:00にお電話ください。

予約専用番号 0570-00-7500※必ずお読みください

産科初診外来日に妊娠20週未満であれば、原則として産科初診外来予約をお取りした時点で分娩予約が内定したことになります。ただし、診察した結果、三つ子以上だった、あるいは出生直後に赤ちゃんの治療を必要とする場合は大学病院を紹介させていただくことがございます。

産婦人科を予約外で受診される方へ

当院では、分娩される方と婦人科治療を要する方に特化した診療をしております。

このため、手術など高度の治療を終了した方は近隣の連携施設へ紹介させていただきます。

ただし、新たに治療が必要な疾患が発生した場合は必要に応じて当院を再紹介してくださいます。

妊娠・授乳とくすり

薬剤師外来開設のお知らせ

妊娠中、授乳中にくすりをのむ時、くすりをのんだ後に妊娠が分かった時、病気を治療中に赤ちゃんがほしい時などは「くすりが赤ちゃんに悪い影響はないか?」と、心配になる事があります。

安定した妊娠期、授乳期を過ごせるように、日本病院薬剤師会により認定された妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師がくすりの最新情報を丁寧に説明します。

ご希望があれば、処方している医師や医療機関に対して、説明した内容を情報提供書として作成し、後日郵送することもできます。

| 対象 | 当院で出産予定の方、当院で出産された方 |

|---|---|

| 日時 |

火・木曜日の10~15時まで(予約枠は30分) |

| 料金 |

1回 3,000円(税込) |

| 予約方法 |

下記のQRコードを読み込むか、https://forms.gle/3f1wo1vH4AjthHNK8へアクセスしていただき、回答を送信して下さい。

|

ご不明点などの問い合わせは、月曜~金曜日17時までに電話で受け付けています。

電話番号 045-576-3000(代表)→6西病棟担当薬剤師まで

院内助産

院内助産分娩システム「Rainbow」へようこそ!

安心できる医療環境の中でアットホームな出産をしませんか?

院内助産分娩システム「Rainbow」ってどんなところ?

助産師は、助産師国家資格を持ち、正常な妊産婦のケアを行ってよいとされています。

正常な妊娠経過をたどっている方を対象に、妊娠中から出産、産後まで助産師が中心となり継続的に支援していきます。

当院では、院内助産分娩システムを『Rainbow』と呼んでいます。

Rainbowの由来は、子どもは未来への懸け橋であるということから、また、7色の虹を助産師が関わる7つの時期に合わせて

①妊娠初期 ②妊娠中期 ③妊娠後期 ④分娩期 ⑤産褥期 ⑥退院後 ⑦そしていつまでも

お母さんと赤ちゃん、その家族をずっと支えたいという意味を込めました。

Rainbowスタッフは7年目以上のキャリアを持つ助産師で構成されております。

院内助産分娩システム「Rainbow」の基準にあてはまる方がご利用いただけます。

基準についてはこちらをご覧ください。

No rain No rainbow

-

1妊娠初期

-

2妊娠中期

-

3妊娠後期

-

4分娩期

-

5産褥期

-

6退院期

-

7そしていつまでも

「雨が降らなければ虹は出ない。雨という試練があってこそ、美しい虹を見ることができる」

これから良いことがきっと起きるよ、そのために雨なんだ

そんな意味が含まれています。

ときにはつらい思いをしたり、涙をながしたりすることはあっても、その後には、きれいな虹が出る。

努力したらきっといい結果が出るからその言葉を信じて一生懸命に頑張って行きましょう!

No rain No rainbow

〜あなたらしいお産を支えます〜

実際の様子

院内助産分娩システム「Rainbow」で行っている指導

自分の産む力を引き出し、自分らしい出産にするために毎回保健指導を行っています。

体重管理、食事指導、出産に向けた心構え(本人・夫・家族)、出産準備、母乳育児へ向けた準備など、1人1人の状態に合わせた内容をお話しします。

院内助産室

アットホームなお部屋で、陣痛時期から出産前後までをご家族と一緒に過ごすことが出来ます。

分娩台というものは特に設けておりません。

ご希望される場所(ベッド、ソファー、床など)と、お好きなスタイル(フリースタイル)で出産することができます。

前室 / 家族みんなでくつろげます!

産室 / 大きな窓からは鶴見川。ゆったりリラックスしてお産にのぞめます。

Rainbowの魅力

妊婦健診は完全予約制のため待ち時間は少なく、助産師とゆっくりお話しができます(1人45分間)。土曜日外来の予約も受け付けています。

24時間いつでも産科医・新生児科医が常駐しています。異常が起こった場合は医師と連携してすぐに必要な処置や対応ができる安心感があります。

妊婦健診からお産の介助、産後の診察や育児相談まで助産師が継続してサポートします。助産師と顔見知りになれるのでリラックスして診察やお産に臨むことができます。

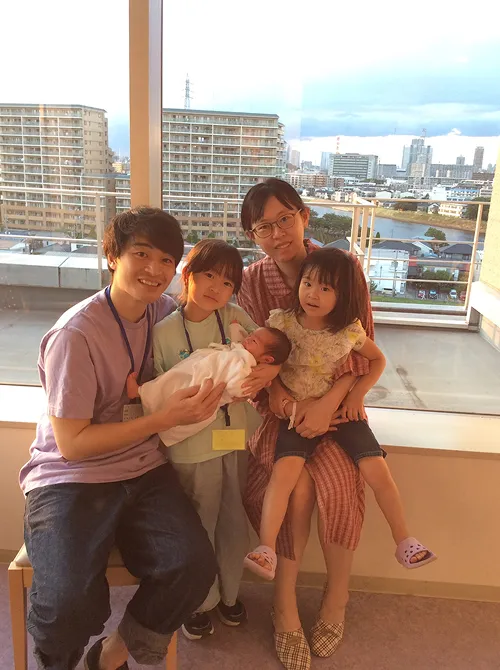

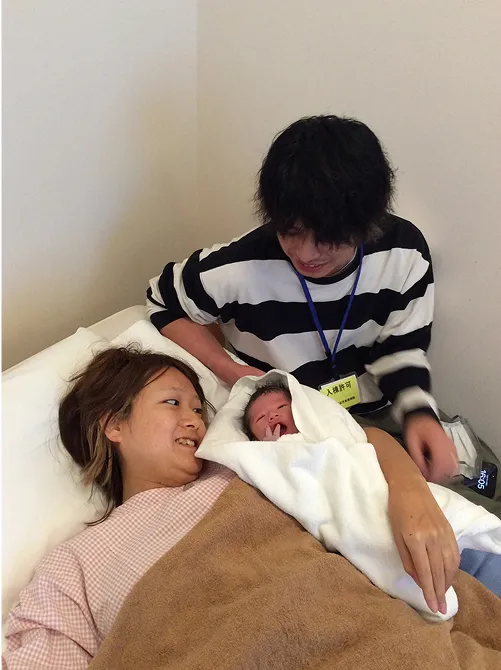

写真はパパときょうだいの立ち会い出産の様子。

院内助産は上のお子さんの立会も可能です。

料金について

妊婦健診・分娩ともに医師外来と同額になります。

妊婦健診で補助券もご利用になれます。

祝!Rainbowを利用された方が500名を超えました(2025年3月現在)

おかげさまで2011年に開設した当院内助産分娩システムRainbowで分娩された方が500名を超えました!

最近ではリピーターの方も増え職員一同とても嬉しく思っております。

これから院内助産を利用しようと考えておられる方、私たちと一緒に自分らしいお産、自然な分娩を目指してみませんか?

自分らしいお産を目指すには、まず妊娠中から自分の体と心に今一度しっかり向き合うことが大切です。

私たちも妊娠中から退院後まで手厚くお手伝いさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。

最後に…

今後も皆さんがより良い出産に向かうことができるよう、スタッフ一同、一緒に頑張っていきます。

これから当院での出産をお考えの方で、院内助産分娩システムRainbowを希望される方は、ぜひ妊娠20週までに外来で声をおかけ下さい。

お待ちしています。

プレヴィアセンター

済生会横浜市東部病院はプレヴィア(前置胎盤)治療センター・UAE(子宮動脈塞栓術)外来を設置しています

2022年9月から、前置胎盤・癒着胎盤に対するプレヴィア(前置胎盤)治療センター、子宮

筋腫・子宮腺筋症に対するUAE(子宮動脈塞栓術)外来での専門診療を開始いたしました。

当外来では、産科・婦人科領域の対象疾患に対して、血管内治療を組み合わせた専門的診療と治

療を安心して受けていただけるよう、専門医による外来診療を行います。

電話または当院ホームページより、ご希望の日時で予約をお取りください。

対象となる患者さん

原則、他医療機関からの当院宛ての紹介状(診療情報提供書)をお持ちの患者さん

※紹介状なしで受診することができますが、初診時の選定療養費をご負担いただきます。他院での治療経過のある方は、紹介状をお持ちいただけると、これまでの治療経過が把握しやすくな

ります。

予約方法

紹介状の準備が出来たら、電話 または、当院ホームページ(WEB)で、希望の予約日・時間をご連絡ください。

紹介状の事前郵送は不要です。

「プレヴィア(前置胎盤)治療センター・UAE(子宮動脈塞栓術)外来の初診予約」 であることをお申し出ください。

受付時間:平日9時〜17時

予約枠:毎週金曜日 ①12:30 / ②13:30 / ③14:30

※2023年12月より、水曜日から金曜日へ変更となります。

当日の手続き

保険証・紹介状(お持ちの場合は診察券もご持参ください)をご持参の上、予約時間の 15分

前に1階12番受付にお越しください。

12番受付に「プレヴィア(前置胎盤)治療センター・UAE(子宮動脈塞栓術)外来の初診予 約」である旨をお声かけください。

診療予約ページはこちら

当院 救命医兼産婦人科医の折田智彦医師がインタビュー取材を受けました

当院

救命医兼産婦人科医の折田智彦医師のインタビュー取材が記事化され、2021年9月2日発刊のタウンニュース鶴見区版に掲載されました。

ぜひご覧ください。

横浜市鶴見区 前置胎盤の妊婦を「救いたい」 済生会横浜市東部病院 ハイブリッド手術を提供 | 鶴見区 | タウンニュース (townnews.co.jp)

Q&A

分娩について

-

Q

産科医療補償制度加入分娩機関とはなんですか?また登録証の手続き・交付方法について教えてください。

産科医療補償制度加入分娩機関について

赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくることを願って、医師や助産師は全力で患者さんをサポートしたいと考えています。

しかしながら、お産の現場では予期せぬことが起こってしまう場合もあります。

そこで、分娩に関連して発症した脳性まひの赤ちゃんやそのご家族の経済的負担を速やかに補償し、脳性まひの原因分析を行い、 将来の脳性まひの予防に役立て、再発防止と産科医療の質の向上を図るための制度として「産科医療補償制度」が平成21年1月1日より開始されており、 当院は、平成20年10月1日付けで、「産科医療補償制度加入分娩機関」の承認を受けました。産科医療補償制度の登録証の手続き・交付方法について

「産科医療補償制度」に加入する分娩機関で生まれた赤ちゃんが補償制度の対象となります。

当院でお産した場合、産科医療補償制度の対象となります。

当院で今後分娩をご希望される方は、必ず産科医療補償制度の登録証の手続きを行い、登録証の交付を受けてください。

当院へ転院し以前の分娩機関で登録証の交付を受けた場合でも、また新たに当院での交付が必要となります。

交付された登録証は母子健康手帳に挟んで大切に保管してください。

手続きをしませんと補償の対象とはなりませんので、十分ご注意ください。 -

Q

4D超音波は行っていますか?

当院で妊婦健診をお願いしている方につきましては、ご希望のある方のみ4D超音波検査を施行しています。妊娠20週台の健診時に赤ちゃんの向きなどの条件がよければ、4D超音波検査で赤ちゃんの様子を見ることができます。

-

Q

無痛分娩はしていますか?

当院では無痛分娩ではなく和痛分娩を予定入院の計画分娩で行っています。

当院で分娩予約をされた方のみを対象とし、外来受診の際にご案内しております。ご希望の方は事前の予約が必要となります。お電話やメールでのお問い合わせは承っておりませんので、ご了承願います。

JALA施設登録内容はこちらお産の方法は様々ありますが、和痛分娩はその中の選択肢の一つです。ひとことで「和痛分娩」といっても実施している病院ごとに方法や方針が異なっています。 当Q&Aでは当院で行われている和痛分娩を中心に、妊婦さんからよくいただく質問と回答をお示しします。

選択肢の一つとして和痛分娩をお考えの方はご参考にされてください。 -

Q

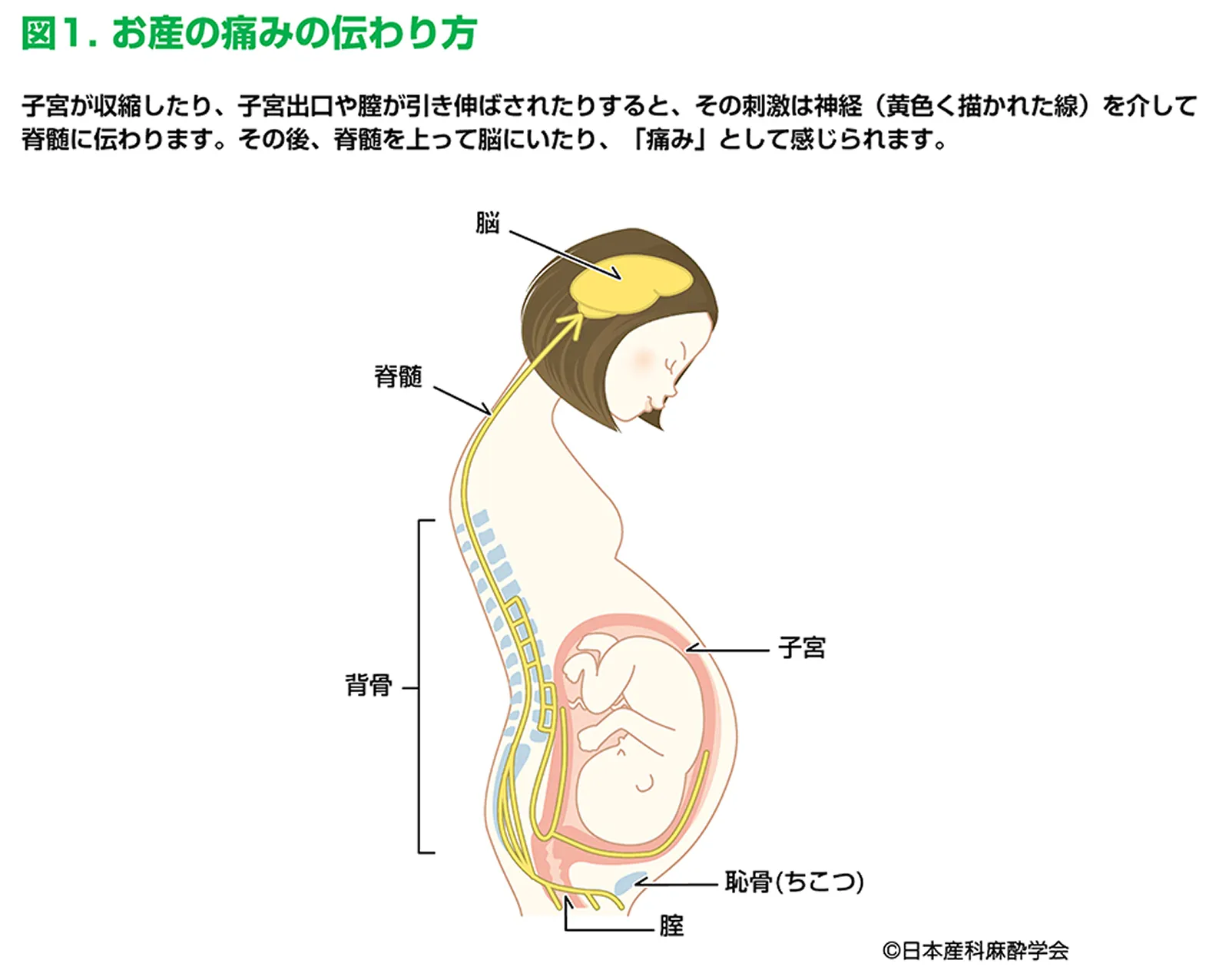

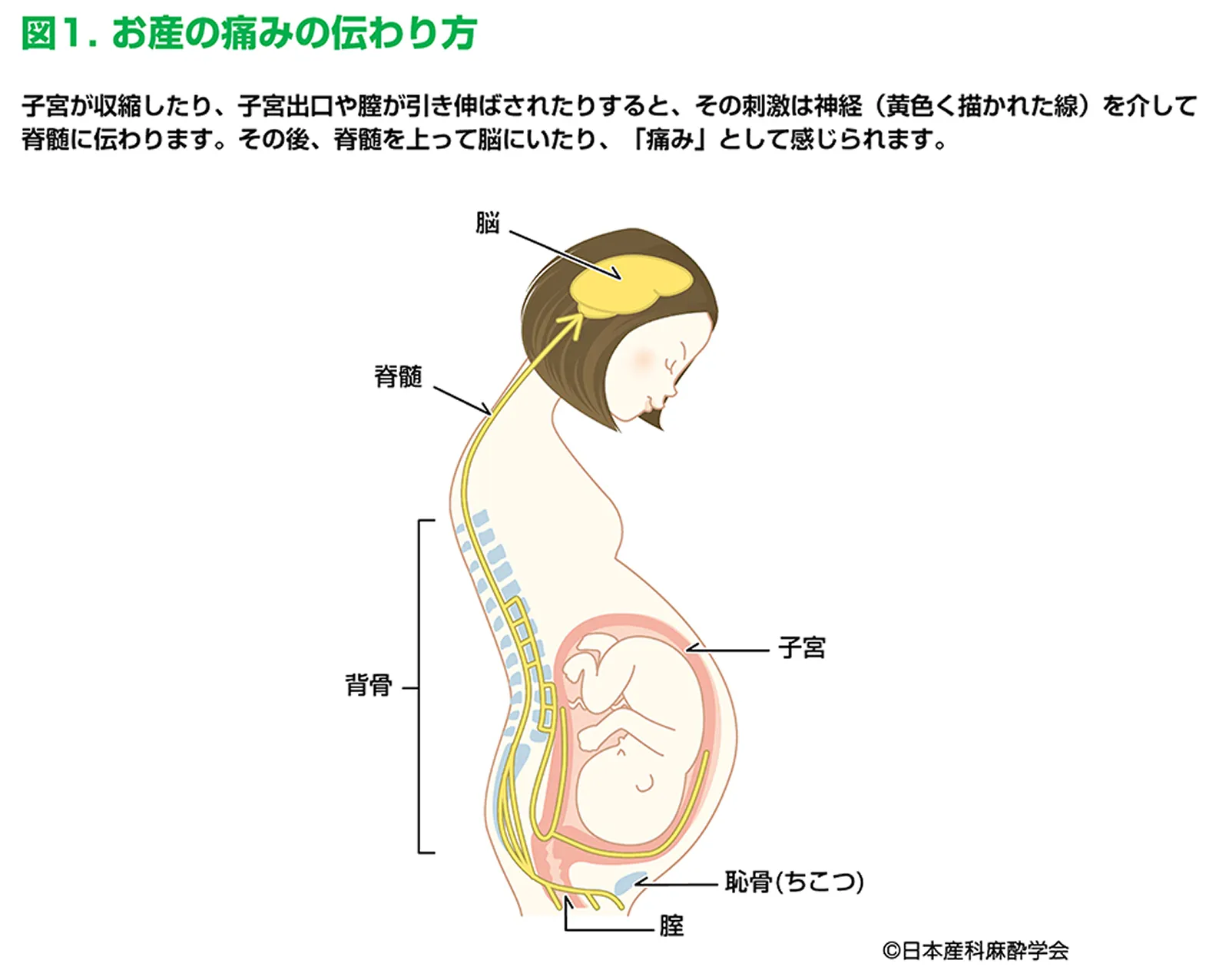

どうしてお産は痛いのですか?

分娩は3つの段階に分けられます。

陣痛が始まってから子宮の出口が完全に開くまでを第Ⅰ期、その後赤ちゃんが生まれるまでを第Ⅱ期、胎盤が出てくるまでを第Ⅲ期といいます。

分娩第Ⅰ期には、子宮が収縮することや子宮の出口が引き伸ばされることにより下腹部に痛みが生じます。

図1をご覧ください。

子宮の収縮や子宮出口が引き伸ばされることによる刺激は、子宮周辺にある神経を介して背骨の中の神経(脊髄)にまとまって伝わります。

この刺激はさらに脊髄を上って脳に伝わり、そこで痛みとして感じられます。 分娩第Ⅱ期には、腟と外陰部が伸展し、その刺激が腟や外陰部にある神経から脊髄、脳へと伝わって下腹部から外陰部の痛みも感じるようになります。

赤ちゃんがお母さんの体から出てくることによって会陰(外陰部と肛門の間の部分)が急に大きく裂けてしまうことを防ぐために、あらかじめ小さく切開して赤ちゃんが出やすくすることもありますが、硬膜外鎮痛はこの切開の痛みも和らげます。

これらさまざまな部位の痛みは分娩第Ⅰ期から第Ⅱ期で突然変化するものではなく、強さを増しながら徐々に変化していきます。

分娩第Ⅲ期は20分ほどで、通常はあまり痛みを感じません。

具体的にどこがどのくらい痛むかについては、次のQ2をお読みください。引用元:一般社団法人 日本産科麻酔学会. “Q1. どうしてお産は痛いのですか?”. 一般社団法人 日本産科麻酔学会サイト.https://www.jsoap.com/general/painless/q1(参照2024-05-29)

-

Q

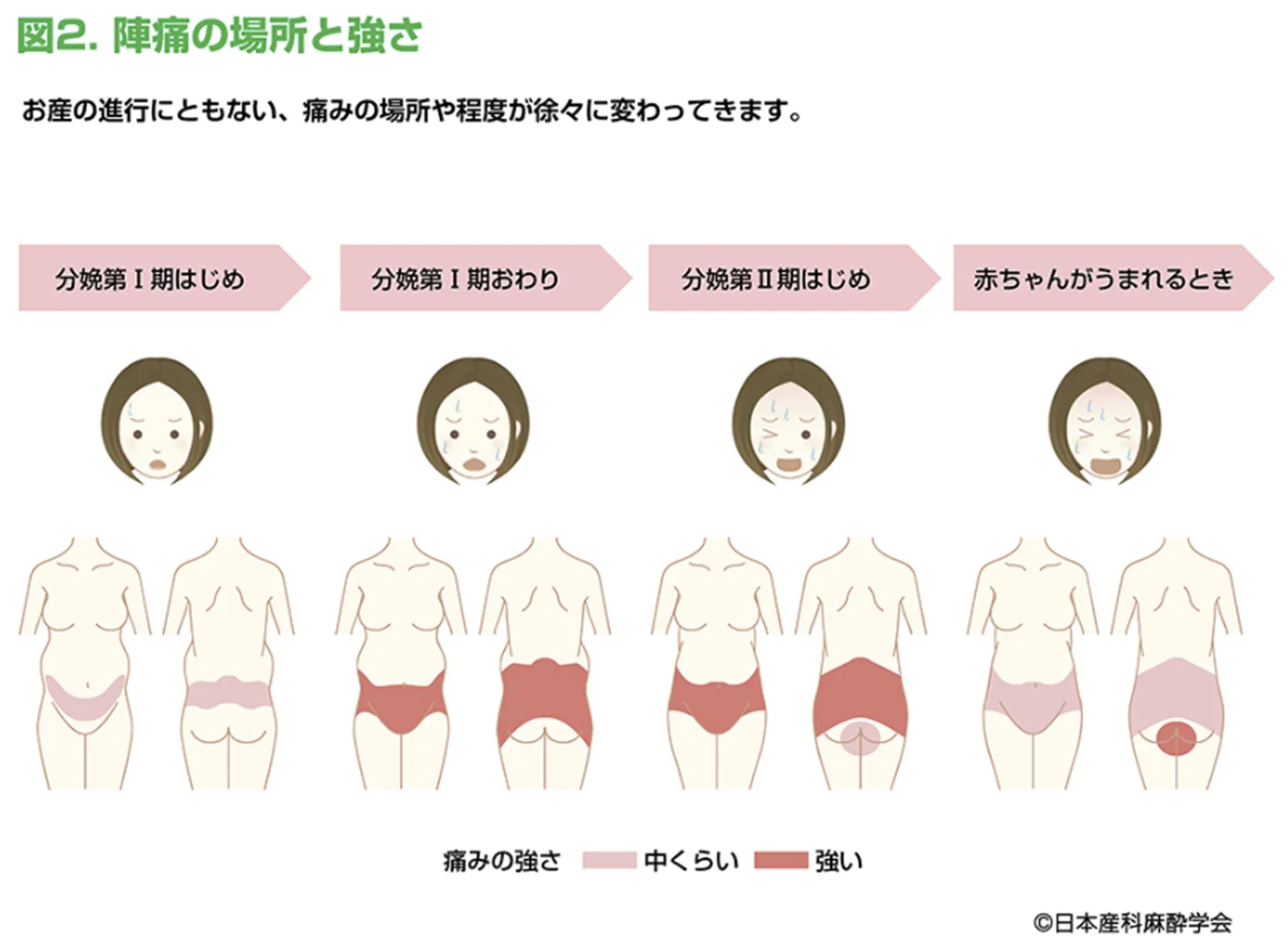

お産のときはどこが痛いのですか?どのくらい痛いのですか?

図2をご覧ください。陣痛が始まってから子宮の出口が完全に開くまでの分娩第Ⅰ期には、お腹の下のほうから腰にかけて痛みを感じます。 陣痛の始まったばかりの頃の痛みは比較的軽く、「生理痛のような痛み」または「お腹をくだしているときのような痛み」と感じる妊婦さんが多いようです。 それが、お産が進み子宮の出口が半分くらい開いてくる頃に痛みは急に強くなり、また痛みを感じる範囲も広がってきます。 そして分娩第Ⅰ期の終わる頃には、おへその下から腰全体、そして外陰部にかけてとても強く痛むようになります。 このときの痛みを「腰がくだかれそう」という産婦さんもいます。

子宮の出口が完全に開いて分娩第Ⅱ期に入る頃には、痛みは外陰部から肛門の周りで特に強くなってきます。 赤ちゃんの体の一部が子宮から出て、下のほうに降りてくるためです。 赤ちゃんが産まれる間際には、外陰部から肛門周囲の痛みはピークに達します。 「すごく強い力で引っ張られる」、「焼けつくような痛み」と表現する妊婦さんもいます。

また、出産前にお産の痛みがどのくらい強いかを予測することは難しく、一人ひとり痛みの感じ方は異なります。 疼痛質問表(痛みを表現する言葉のなかから、そのときの痛みに最もふさわしい言葉を本人に選んでもらう)を用いて、お産の痛みを調べた研究があります。 これによると、初産婦さんのほうが経産婦さんより痛みを強く感じるという結果がでました。 また初産婦さんにとっても経産婦さんにとってもお産の痛みは、がんによる痛みや関節痛など、とても強い痛みとして知られている痛みよりもさらに強いものでした(※1)。

※1. Melzack. Pain. 19:321-337,1984

引用元:一般社団法人 日本産科麻酔学会. “Q2. お産のときはどこが痛いのですか?どのくらい痛いのですか?”. 一般社団法人 日本産科麻酔学会サイト.https://www.jsoap.com/general/painless/q2(参照2024-05-29) -

Q

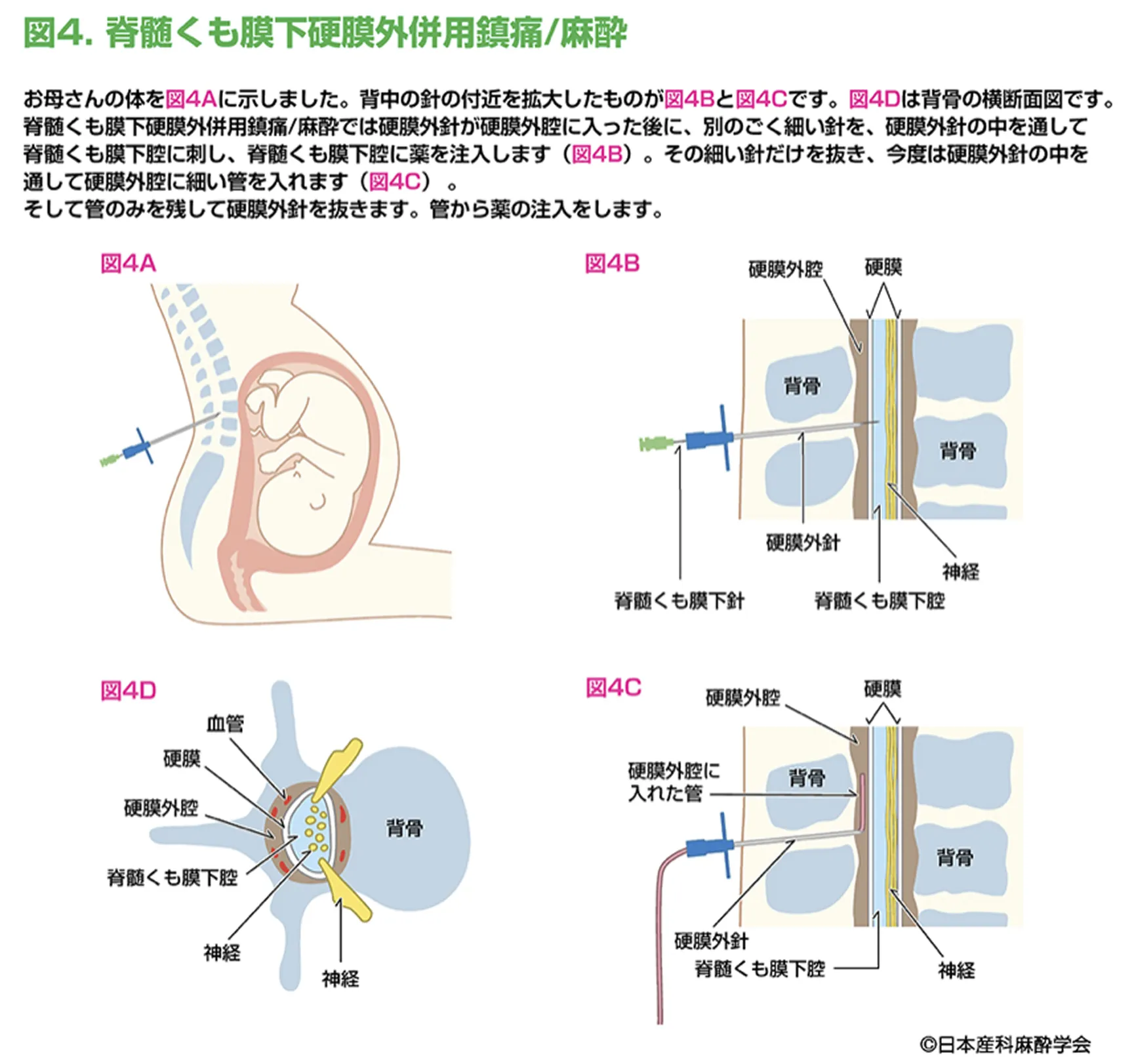

東部病院で受けられる和痛分娩の方法はどんな方法ですか?

当院では硬膜外鎮痛法という麻酔方法を用いて和痛分娩を行っています。

-

Q

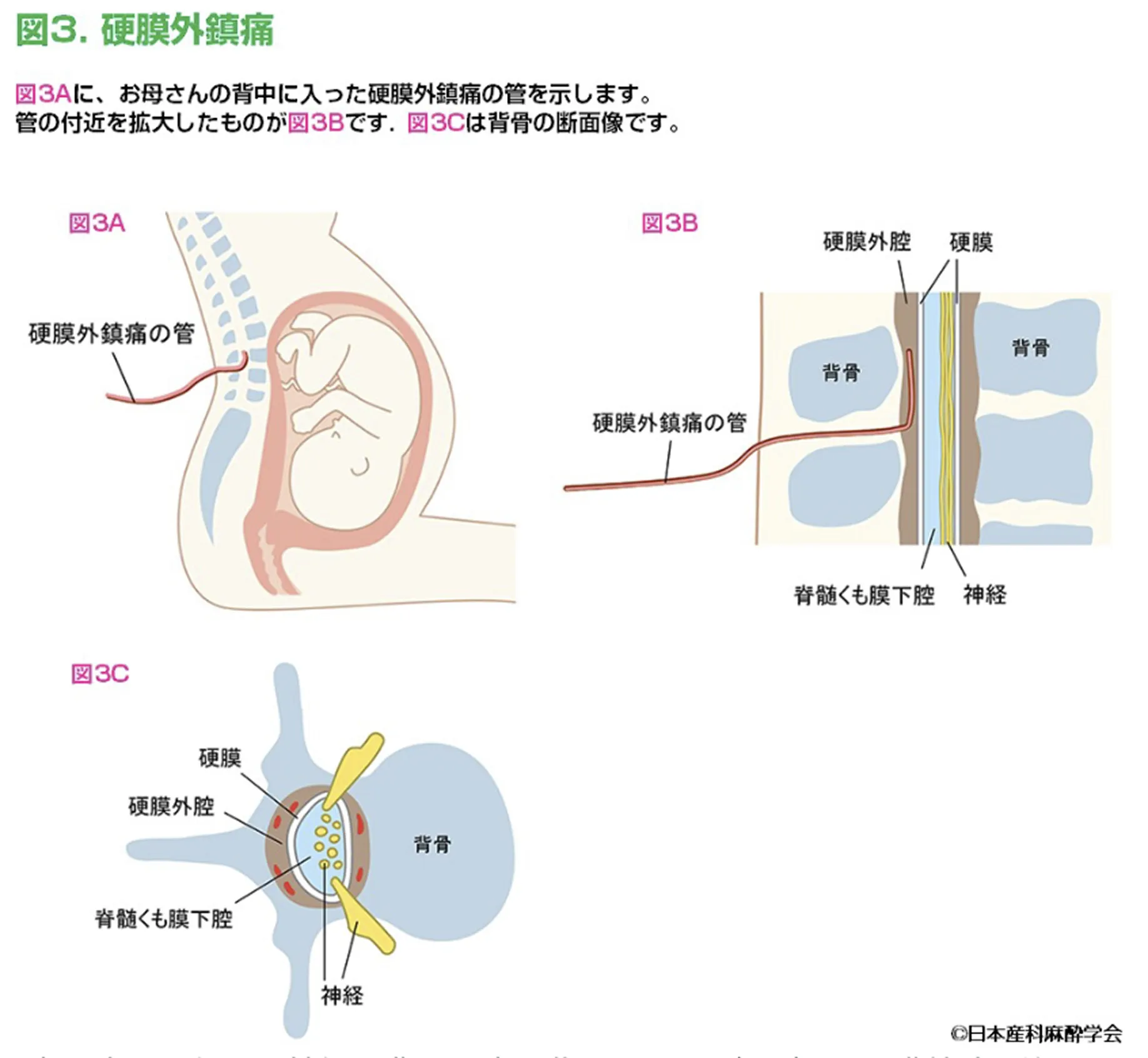

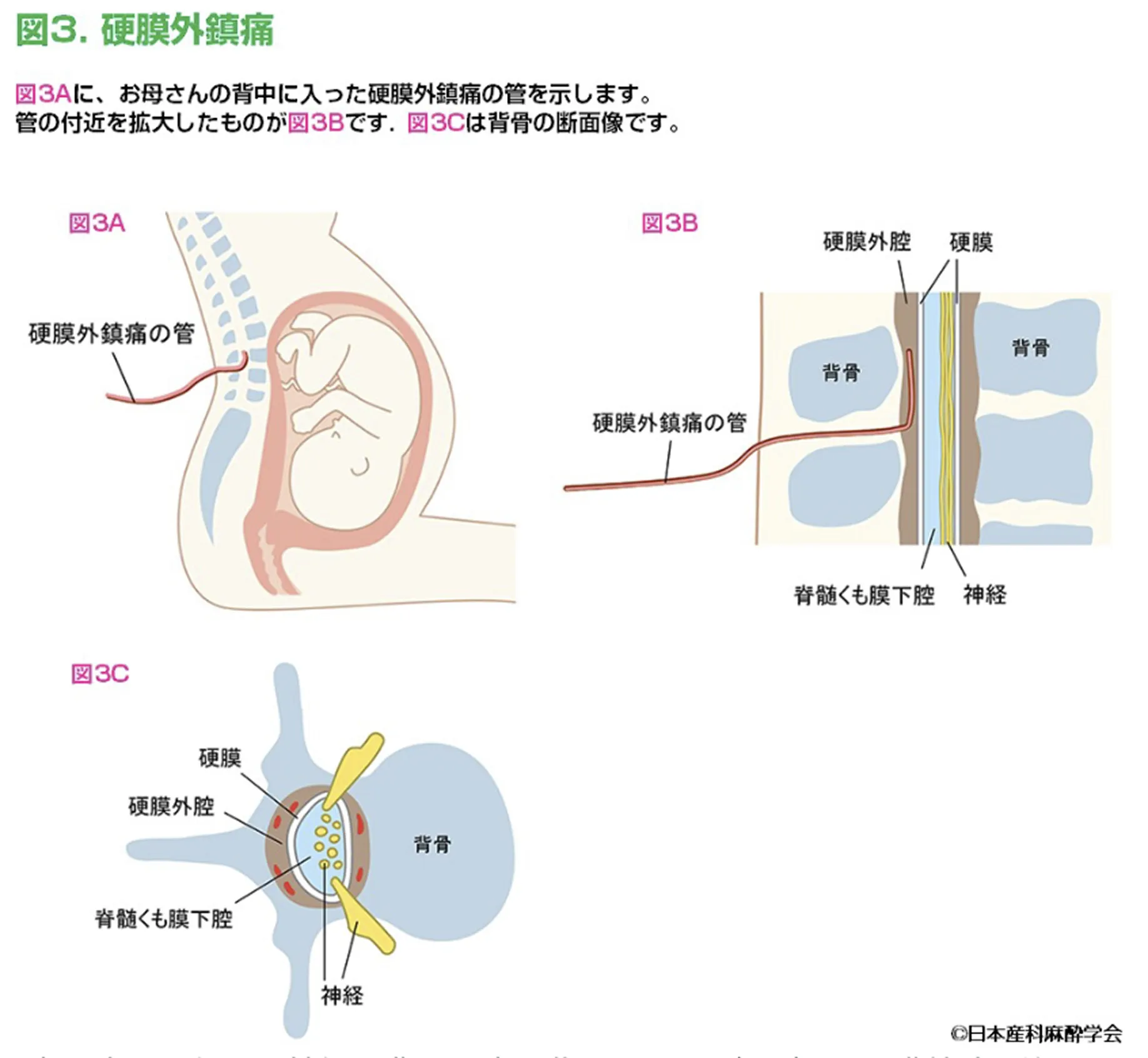

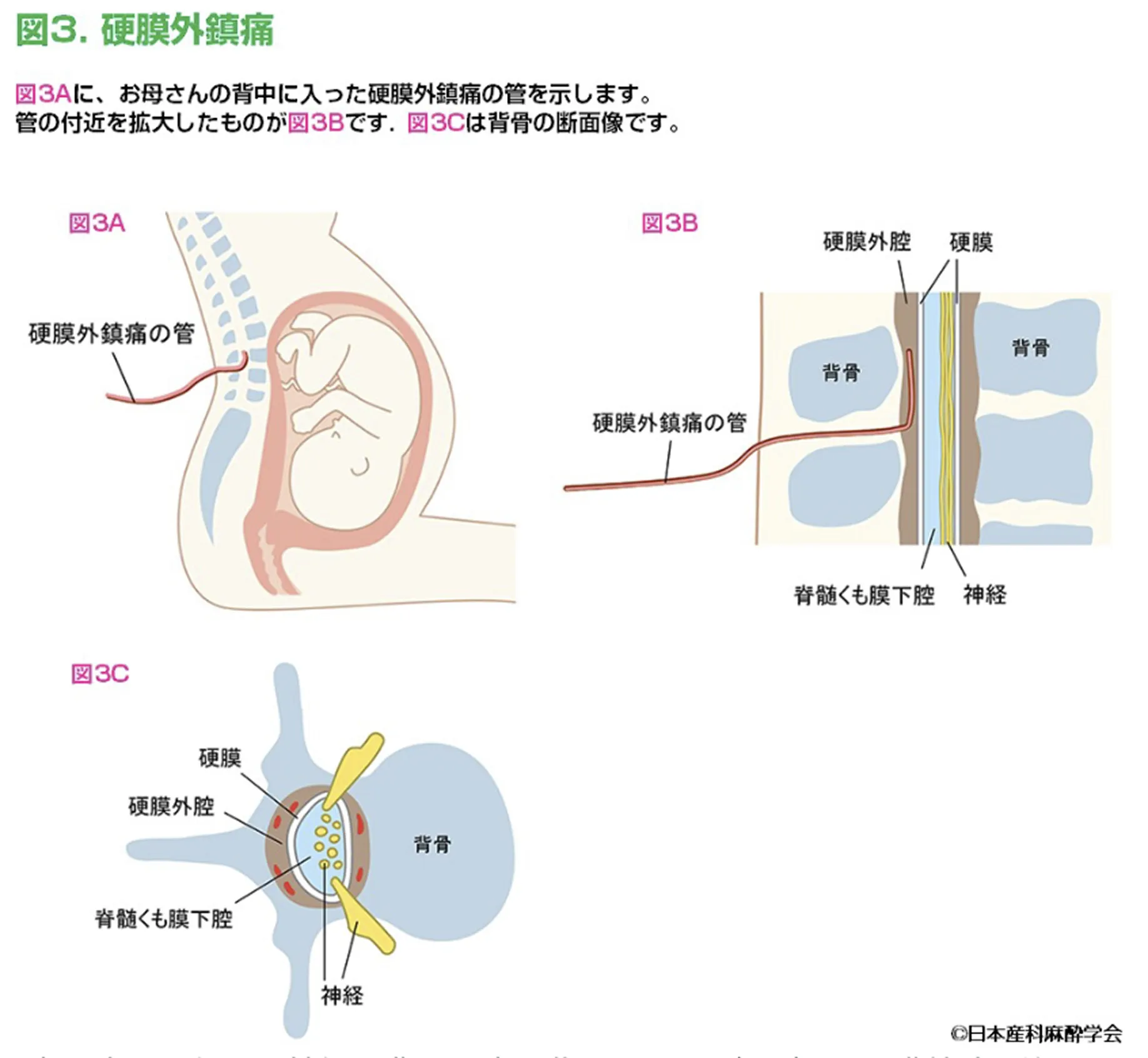

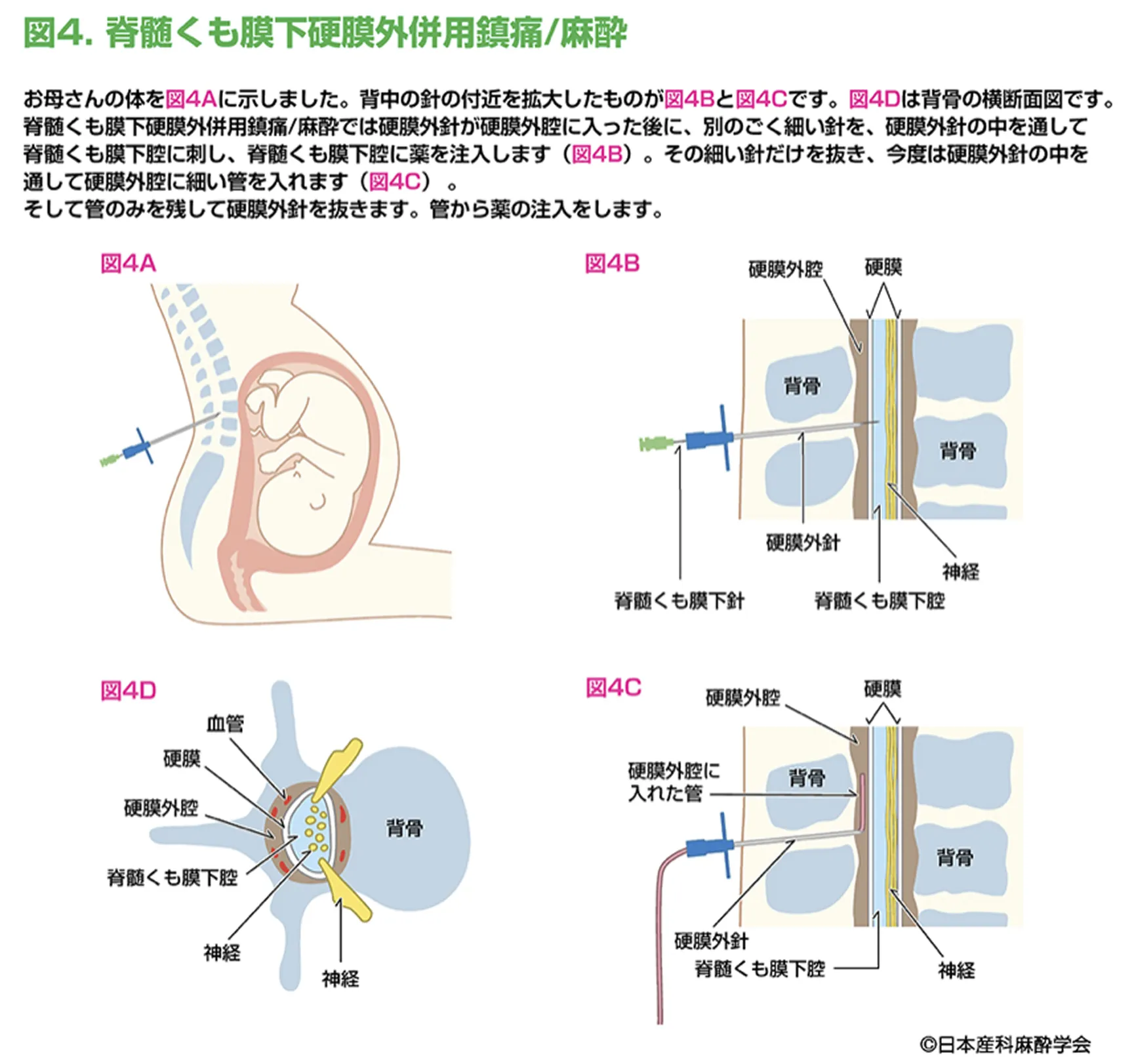

硬膜外鎮痛法とはどんな方法ですか?

図3をご覧ください。硬膜外鎮痛法とは、背骨のところにある「硬膜外腔」という場所に細くて柔らかい管(直径1mmぐらい)を入れ、管から薬を注入して痛みをとる方法です。

お産の痛みを伝える神経は背骨の中に集まります(図1)。硬膜外腔に注入された薬は、その背骨の中の神経をブロックし、産痛を抑えます。

硬膜外鎮痛法は無痛分娩のときのみに用いられる方法ではなく、手術や手術後の痛み止めの目的で日常的に使われている方法でもあります。

硬膜外腔への薬の注入を実際にどのように行うかについては、 Q9「硬膜外鎮痛は、いつ、どのように始めるのですか?」、Q10「硬膜外鎮痛の管が入ったあとはどうなるのですか?」をご覧ください。

引用元:一般社団法人 日本産科麻酔学会. “Q4. 硬膜外鎮痛法とはどんな方法ですか?”. 一般社団法人 日本産科麻酔学会サイト.https://www.jsoap.com/general/painless/q4(参照2024-05-29) -

Q

和痛分娩を受けたいのですが、どうしたらよいですか?

当院では事前予約制となっています。ご希望のある方は、事前に外来受診の際に直接担当医にお声がけください。電話やメールでのお問い合わせには対応できません。なお、和痛分娩の枠が限られているため予約枠がいっぱいの場合は、キャンセル待ちの予約を取らせていただきます。

-

Q

計画分娩とは何ですか?

「計画分娩(誘発分娩)」とは、分娩の日取りを決め、陣痛が始まる前にお薬を使ったり処置を行って陣痛を起こすことです。自然の陣痛を待たずに、分娩を進行させます。自然に陣痛が来て、お腹が痛くなったときに硬膜外和痛分娩を始められればよいのですが、当院では現在365日24時間硬膜外和痛分娩に対応できる体制が整っておらず、限られた曜日や時間帯にしかできません。そこで希望している妊婦さんがなるべく硬膜外和痛分娩を受けられるように、計画的に分娩を進めます。しかし、予定よりも早く陣痛がきてしまったり、分娩誘発を行ってもお産が思うように進まなかったりすることがあります。その場合は、和痛分娩が準備できず通常の分娩になりますのでご了承ください。

-

Q

和痛分娩はいつ、どのように始めるのですか?

当院の和痛分娩は予定入院のため、前日入院して頂き分娩誘発日に麻酔科医師により硬膜外カテーテルを挿入します。痛み止め(麻酔薬)を開始する時期は、陣痛が始まって妊婦さんが痛み止めをほしいと感じた時から検討し、子宮の出口が3~5cm程開いてきたことを確認できてから開始することが多いです。妊婦さんの状況や赤ちゃんの具合次第で開始時期は少しずつ異なります。

-

Q

麻酔薬が効き始めるとどうなるのですか?

麻酔薬は、子宮や腟、外陰部、会陰部の痛みの神経をブロック(遮断)すると同時に、足の感覚の神経や、足を動かす神経も鈍くします。 よって和痛分娩中は、足がしびれる感じがしたり、足の力が弱くなったりします。 また排尿にかかわる神経も鈍くなります。尿をしたい感じがなくなり、また尿を出すことも難しくなります。 麻酔薬の投与が始まったら歩行せずベッド上で過ごしていただき、排尿はスタッフがチェックさせていただきます。また、陣痛が始まると胃腸の働きが弱くなるため、和痛分娩が始まったあとは飲食を制限させていただきます。

-

Q

和痛分娩は無痛分娩と違いますか?

当院の和痛分娩は完全に痛みをとることを目指す無痛分娩とは異なります。無痛分娩を目指すと麻酔薬が効きすぎてしまい、陣痛(子宮の収縮)がなくなってお産が進まなくなってしまったりするリスクや、お母さんの血圧が急に下がってしまったり、それに伴い赤ちゃんの具合が悪くなってしまうリスクが高くなることがあるからです。しかし、通常の陣痛は大変痛みが強く人によっては力が入りすぎてお産が進まなくなってしまったり、分娩までに疲労がたまってしまったりすることが多いです。和痛分娩は陣痛の痛みの程度を緩和することで通常よりもリラックスして安全なお産にすることを目指しています。

-

Q

硬膜外鎮痛の副作用が心配です。

麻酔を担当する医師は、不具合が生じないように細心の注意をはらって麻酔を行います。 しかし痛み止めの効果が得られるとともによく起こる副作用(①~⑤)や、まれに起こる不具合(⑥~⑩)があります。 また硬膜外鎮痛を受けていなくてもお産のあとに起こりうる不具合(⑪~⑫)もあります。

≪よく起こる副作用≫

① 足の感覚が鈍くなる、足の力が入りにくくなる

お産の痛みを伝える経路である背中の神経の近くには、足の運動や感覚をつかさどる神経が含まれています。 したがって、麻酔薬によってお産の痛みを伝える背中の神経を鈍らせると、痛みが取れるとともに足の感覚が鈍くなったり、足の力が入りにくくなることがあります。 その程度は無痛分娩のやり方やお母さん個人個人によって様々です。② 低血圧

背中の神経には、血管の緊張の度合いを調節しながら血圧を調節する神経も含まれています。 よって背中の神経が麻酔されることによって、血管の緊張がとれ血圧が下がることがあります。 その程度は一般的には問題とならない程度です。まれに通常より程度が大きい場合があり、お母さんの気分が悪くなり、赤ちゃんも少し苦しくなってしまうことがあります。 したがって、硬膜外鎮痛を行うときには、血圧は注意深く監視され、下がった場合には速やかに治療されます。③ 尿をしたい感じが弱い、尿が出しにくい

背中の神経には、尿をしたい感覚を伝えたり、尿を出すための神経も含まれており、鎮痛の効果が現れるとともに、膀胱に尿がたまってもそれを感じなくなったり、尿を出そうと思っても上手く出せなくなったりすることがあります。 その際は、細い管を入れて尿を出します。管を入れる処置は麻酔が効いているために痛くありません。④ かゆみ

硬膜外鎮痛(または脊髄くも膜下硬膜外併用鎮痛)に医療用麻薬を組み合わせて使うと、その影響でかゆみが生じることがあります。 がまんできないときには薬を使って治療しますが、ほとんどの場合、治療を必要としない程度のかゆみです。⑤ 体温が上がる

硬膜外鎮痛を受けている妊婦さんの一部では、硬膜外鎮痛を受けていない妊婦さんよりも体温が高くなると報告されており、 特に初めてのお産のときにその傾向が強いといわれています(※1, ※2, ※3)。 熱がでるのは風邪をひいたときなどのようにばい菌の影響と思われがちですが、硬膜外無痛分娩中の発熱は、ばい菌が原因ではないと考えられています(※4)。 原因としては、子宮収縮にともなって代謝が亢進することや汗をかきにくくなること、痛みが取れているため呼吸が速くならず熱が体の外に放出されないことや、 硬膜外無痛分娩を受けている妊婦さんでは何らかの炎症が起こっていることが考えられています(※2, ※3)。 硬膜外無痛分娩中にお母さんの体温が上昇した場合に、生まれた赤ちゃんに影響があるかどうかについては、さまざまな報告がありますが、明らかになっておらず、現在も研究が進められています。 また、ばい菌が発熱の原因になっていないかを調べるためにお母さんと出産後の赤ちゃんに採血検査をすることがあります。≪まれに起こる不具合≫

⑥ 硬膜穿刺後頭痛

まれ(約100人に1人程度)(※5)ではありますが、硬膜外腔に細い管を入れるときに硬膜を傷つけ(硬膜穿刺)、頭痛が起こる場合があります。 この頭痛は、硬膜(図 3, 図 4)に穴が開き、 その穴から脳脊髄液という脊髄の周囲を満たしている液体が硬膜外腔に漏れることにより生じるとも言われており、頭や首が痛んだり吐き気がでたりします。 産後2日までに生じ、症状は特に上体を起こすと強くなり横になると軽快します。まず安静にすることや痛み止めの薬をのむことで治療をします。 それによって頭痛や吐き気が軽くならない場合や、物が二重に見えるなどの特別な症状が見られた場合には、患者さん自身の血液を硬膜外腔に注入し、 血をかさぶたのように固まらせることにより穴をふさぐ「硬膜外血液パッチ」という処置を行うことがあります。 したがって、麻酔薬によってお産の痛みを伝える背中の神経を鈍らせると、痛みが取れるとともに足の感覚が鈍くなったり、足の力が入りにくくなることがあります。 その程度は無痛分娩のやり方やお母さん個人個人によって様々です。

⑦ 血液中の麻酔薬の濃度がとても高くなってしまうこと(局所麻酔薬中毒)

硬膜外腔にはたくさんの血管があり、妊娠中にはそれらの血管が膨らんでいます。 そのため、硬膜外腔へ入れる管が血管の中に入ってしまうことがあります。 硬膜外腔に入れるはずの麻酔薬が血管の中に注入された場合や、血管内に注入されなくてもお母さんに投与される局所麻酔薬の量が多すぎる場合は、耳鳴りが出たり、舌がしびれたり、血液中の麻酔薬の濃度が高すぎることを示す症状が表われます。更に血液中の麻酔薬の濃度が高くなると、けいれん(ひきつけ)を起こしたり、心臓が止まるような不整脈が出ることがあります。麻酔を担当する医師は、この合併症がおきないよう十分に注意していますが、発生した場合には、治療薬の投与や人工呼吸といった適切な処置を行います。⑧ お尻や太ももの電気が走るような感覚

硬膜外腔に細い管を入れるときに、お尻や太ももに電気が走るような嫌な感じがすることがあります。 これは、管が脊髄の近くの神経に触れるために起こります 。一般的にはこの感覚はほんの一時的なもので、特別な処置を必要とせず軽快します。 場合によっては管の位置の調整が必要なこともあります。⑨ 脊髄くも膜下腔に麻酔の薬が入ってしまうこと(高位脊髄くも膜下麻酔・全脊髄くも膜下麻酔)

硬膜外腔へ管を入れるときや分娩の経過中に、硬膜外腔の管が脊髄くも膜下腔(図 3, 図 4)に入ってしまうことが、まれにあります。 硬膜外腔に入れるはずの麻酔薬を脊髄くも膜下腔に投与すると、麻酔の効果が強く急速に現れたり、血圧が急激に下がったりします。重症では呼吸ができなくなったり、意識を失ったりすることもあります。麻酔を担当する医師は、この合併症がおきないよう十分に注意していますが、発生した場合には、人工呼吸をはじめとする適切な処置を行います。⑩ 硬膜外腔や脊髄くも膜下腔に血のかたまり、膿(うみ)のたまりができること

数万人に一人と非常に稀ですが、麻酔の薬が投与されるべき硬膜外腔や脊髄くも膜下腔に、血液のかたまりや膿がたまって神経を圧迫することがあります。 永久的な神経の障害が残ることがあるため、できる限り早期に手術をして血液のかたまりや膿を取り除かなければならない場合があります。 正常な人にも起こることがありますが、血液が固まりにくい体質の方や、注射をする部位や全身にばい菌がある方は、血のかたまりや膿ができやすいので、 硬膜外鎮痛を行うことができません(Q18「硬膜外鎮痛をしてはいけない場合はあるのでしょうか?」を参照してください)。≪硬膜外鎮痛を受けなくても、お産のあとに起こる可能性があること≫

⑪ 産後の神経の障害

6,057人のお産について、産後の神経の障害を調べた研究があります(※6)。 この研究では、硬膜外鎮痛や脊髄くも膜下鎮痛をしたこととお母さんの神経の障害とのあいだに関連を認めませんでした。 お産のあとの神経の障害は、赤ちゃんの頭とお母さんの骨盤の間で神経が圧迫されることや、お産のときの体位が原因で起こることが圧倒的に多いといわれています。⑫ 腰痛

妊娠中から産後に腰が痛くなることがよくあります。 しかしこれらの多くは、妊娠にともなって背中の靭帯が軟らかくなり、妊娠して大きくなった子宮の重みがかかることで、背骨にかかる負担が大きくなるために起こります。 腰痛は、硬膜外鎮痛を受けた人も受けなかった人も同じくらいよく起こると報告されています(※7)。※1. Eltzschig et al. N Eng J Med. Jan 23;384:319-332, 2003

※2. Sharma et al. Anesth Analg. 118:604-610, 2014

※3. Segal. Anesth Analg. 111:1467-1475, 2010

※4. Goetzl. Curr Opin Anesthesiol. 25:292-299, 2012

※5. Choi et al. Can J Anesth. 50:460-469, 2003

※6. Wong et al. Obstet Gynecol. 101:279-288, 2003

※7. Amin-Somuah et al. Cochrane Database Syst Review. CD000331, 2005引用元:一般社団法人 日本産科麻酔学会. “Q14. 硬膜外鎮痛の副作用が心配です。”. 一般社団法人 日本産科麻酔学会サイト.https://www.jsoap.com/general/painless/q14(参照2024-05-29)

-

Q

麻酔薬はお産に影響しますか?

一般的に報告されている影響についてお示しします。

分娩時間への影響

いくつもの研究を併せて分析した報告によると、硬膜外鎮痛を受けた妊婦さんでは、点滴から鎮痛薬を投与された妊婦さんと比べて、分娩第Ⅰ期(お産が始まってから子宮の出口が完全に開くまで)は長くならないことが示されました。 分娩第Ⅱ期(子宮の出口が完全に開いてから赤ちゃんが産まれるまで)は平均14分長くなりました(※1)。 アメリカ産科婦人科学会は、硬膜外鎮痛を受けている妊婦さんでは、受けていない妊婦さんよりも、分娩第Ⅱ期が1時間長くなることは許容されるとしています。 赤ちゃんが元気で産道を降りてきており、お母さんの痛みが十分取れているのであれば、分娩第Ⅱ期がある程度延長することは問題ないと考えられています。

鉗子(かんし)分娩、吸引分娩への影響

鉗子や吸引は、分娩第Ⅱ期が著しく長い場合、お母さんの血圧が高い場合、赤ちゃんが産道を降りてくるときの進み方に問題がある場合などに、赤ちゃんの頭が出ることを助ける目的で使用されます。 硬膜外鎮痛を受けた妊婦さんでは、点滴から鎮痛薬を投与された妊婦さんよりも、鉗子や吸引を使うことが多くなることがわかっています(※1, ※2)。 しかし、どのくらい多くなるかは明らかではありません。 鉗子や吸引を使用するかの判断の基準は分娩施設や担当産科医によっても大きく異なるため、硬膜外鎮痛が鉗子、吸引分娩を行う率へ影響を調べるのは難しいといわれています。 また、硬膜外鎮痛により鉗子や吸引分娩になりやすくなる原因もわかっていません。一つの説としてお母さんのいきむ力が少し弱くなるためという説があります(※3)。

帝王切開率への影響

これまでに行われた研究をいくつも合わせて分析をしたところ、硬膜外鎮痛を受けても、点滴から鎮痛薬を投与された場合と比べて、 帝王切開となる率が高くならないという結果が出ており(※1, ※2)、概ね意見がまとまっています。 しかし帝王切開となる率を高めたという報告もあり、完全な意見の一致には至っていません(※3)。 硬膜外鎮痛により帝王切開になりやすくなるかどうかは、担当するスタッフの分娩方針により異なるのかもしれません(※3)。

オキシトシン使用への影響

オキシトシンは、人間の体の中で作られるホルモンで子宮を収縮させる作用を持っています。子宮を十分に収縮させ、お産をスムーズに進行させるために人為的にオキシトシンが使われることもあります。 硬膜外鎮痛を受けた妊婦さんでは、点滴から鎮痛薬を投与された妊婦さんよりも、オキシトシンを使用する頻度がわずかに高くなりました(※1)。

※1. Amin-Somuah, et al. Cochrane Database Systematic Reviews. CD000331,2011

※2. Halpern S.H., et al. Current Opinion in Anaesthesiology. 23:317-20,2010

※3. Eltzschig et al. New England Journal of Medicine. Jan 23;384:319-332,2003 分娩第Ⅱ期(子宮の出口が完全に開いてから赤ちゃんが産まれるまで)は平均14分長くなりました(※1)。 アメリカ産科婦人科学会は、硬膜外鎮痛を受けている妊婦さんでは、受けていない妊婦さんよりも、分娩第Ⅱ期が1時間長くなることは許容されるとしています。 赤ちゃんが元気で産道を降りてきており、お母さんの痛みが十分取れているのであれば、分娩第Ⅱ期がある程度延長することは問題ないと考えられています。 -

Q

和痛分娩をしてはいけない場合はありますか?

お母さんの状態によっては、硬膜外鎮痛を希望してもできない場合があります。

血液が固まりにくい場合

硬膜外麻酔にともなって生じることのある、硬膜外血腫は、 血液が固まりにくい状態にあると起こりやすくなります。 これまでに血液が固まりにくい体質だと言われたことがある方は担当医にお伝えください。 また、妊娠やお産の経過中に血液の固まりやすさは変化することがあり、もともと血の固まりにくい体質でなくても、硬膜外鎮痛をすることができなくなることがあります。 通常、硬膜外鎮痛を行う際には、あらかじめ血液の固まりやすさの検査を行います。

大量に出血していたり、著しい脱水がある場合

硬膜外鎮痛を行うと血圧が急激に低下する危険性が高いため、行うことができません。

背骨に変形がある場合、背中の神経に病気がある場合

背骨に変形がある場合は、変形の程度や、変形の位置によっては、硬膜外腔に管を入れることがとても難しいことがあります。 また背中の神経が病気に冒されていると、神経の近くに麻酔薬を投与する硬膜外鎮痛は行えないことがあります。

注射する部位に膿(うみ)がたまっていたり、全身がばい菌に侵されている場合、高い熱がある場合

正常な状態では、硬膜外腔や脊髄くも膜下腔(図 3. 図 4)は、ばい菌のいない場所です。 しかし、背中の注射する場所や全身にばい菌がいる場合は、硬膜外腔に刺す針や管を介して、硬膜外腔や脊髄くも膜下腔にばい菌を持ち込んでしまう危険性があります。

引用元:一般社団法人 日本産科麻酔学会. “Q14. 硬膜外鎮痛の副作用が心配です。

一般社団法人 日本産科麻酔学会サイト.https://www.jsoap.com/general/painless/q14(参照2024-05-29) -

Q

立会い分娩はできますか?

コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止しておりましたが、再開いたしました。

-

Q

出産後すぐに赤ちゃんを素肌の胸の上に抱いて面会することはできますか?

お産後、お母さんと赤ちゃんの様子をみながら、早期母子接触を行います。

お部屋について

-

Q

母児同室はいつからできますか?

当院は完全母児同室です。出産後体調などに合わせて問題なければ、経膣分娩の場合当日から、帝王切開の場合1日目(手術翌日)から24時間母児同室となります。母児同室は、児の情緒や生理的な発育、発達を促すのに優れており、母乳育児の推進や母体の回復に良いと多くの文献、WHO、ユニセフなどでも推奨されています(産後の同室はホルモンの影響で熟睡できます。児とのリズムも合いやすく、疲労は思ったより強くありません)。大部屋でも満足した産後を過ごせたとの声を多くいただいています。

-

Q

お部屋はどんな感じですか?

お産後のお部屋は、4人部屋と個室をご用意しています。個室を希望される場合は、別途料金がかかります。4人部屋にはトイレのみがついています。病棟にシャワーは2つあります。

個室料金

特室(ユニットシャワー・トイレ・ソファー付) 25,920円/日

個室(ユニットシャワー・トイレ) 18,360円/日 -

Q

入院費用はどれくらい必要ですか?

入院費用は、2025年4月から変更になります。詳細は分娩予約をお取りいただいた方に対して随時パンフレットでお示ししていますが、おおよそ60万円~になります。入院費用の中にはお産セット・モーニングセット(歯ブラシ、シャンプー・リンス、洗顔フォーム・化粧水など)・パジャマ・タオル類・ベビー用おむつ、お尻ふきなども含まれています。

授乳について

当院では、母乳育児を推進しており、赤ちゃんが欲しがる時に欲しがるだけ母乳をあげる(自律授乳)ことができるよう、母児同室を実施しています。自律授乳によって母乳分泌が促されます。母児の状態や医学的な適応により、ミルク授乳や時間授乳となる場合もあります。助産師が一緒にケアしていきます。

-

Q

母乳が出るか自信がありません。どのようなケアが受けられるのでしょうか?

妊娠中より、助産師外来にて個別にお手入れの方法を説明しています。産後も日々のお手入れや授乳の方法についてアドバイスしています。入院中に母乳育児の確立ができなかったり、不安があれば産後も助産師外来でフォローアップするシステムになっています。また、医学的適応のある方には、ミルク栄養・混合栄養の方法もアドバイスしています。

母親学級について

初産の方を中心に予約制で行っております(受講人数に制限あり)。申し込まれた方は、第I~III講座まで全講座を受講していただくことが前提です。保健センターなど各地域で行われている母親学級を受講していただいても結構です。費用は3,000円となります(全3講座で)。III講座ではパートナーと一緒に参加することも可能です。

-

Q

講座内容について教えてください。

講座内容

◆第I講座◆(20週前後)

産婦人科医 妊娠・分娩の経過、体重増加について 栄養士 妊娠中の食事について 助産師 妊娠中のケア・過ごし方、母児同室・母乳育児について ◆第II講座◆(24週前後)

小児科医 新生児の話 助産師 母乳分泌増加のポイント・乳頭ケア・人形を使用して授乳姿勢の練習 ◆第III講座◆(30週前後)

臨床心理士 心の健康について 助産師 入院の時期、入院生活、分娩(呼吸法・分娩の経過)、お産ビデオ鑑賞 そのほか、わからないことがございましたら、助産師外来でお尋ねください。

入院・退院について

-

Q

入院中のスケジュールについて教えてください。

経膣分娩 帝王切開 産後0日目 母児同室開始 産後1日目 シャワー開始 授乳ビデオ 歩行開始 飲水・食事開始 母児同室開始 産後2日目 シャワー開始 授乳ビデオ 産後3日目 退院診療・沐浴ビデオ学習 産後4日目 沐浴指導(希望者のみ) 沐浴ビデオ学習・退院診察 産後5日目 退院 沐浴指導(希望者のみ) 産後6日目 退院 ※上記の日程はあくまでも予定ですのでご了承ください。

-

Q

退院後のフォローについて教えてください。

Ⅰ.母子訪問

退院してから「赤ちゃんの体重が増えているか心配」「育児に自信がない」など不安や悩みを抱える方もいらっしゃると思います。母子訪問では、助産師がご自宅に訪問し、それぞれの悩みに合わせて、授乳や育児の相談などを行います。退院後のお母さん、ご家族の育児に関する不安や疑問を一緒に考えて、楽しく自信をもって育児ができるようにサポートします。

対象:出産後から1か月健診までの母子が対象です。

費用:1時間8000円~

※1 費用は病院から訪問場所までの距離により変動します。

※2 訪問先が病院から車で1時間以上の場合は対象外です。【利用した方々の声】(アンケートより抜粋)

★母子訪問を受けた理由

・入院中に母子同室できず、育児に不安があったから

・一人で外来に連れていく自信がなかったため

・自分の家での授乳の様子、育児環境をみてもらいたかったから

★感想

・家で試行錯誤していたので、入院中にお世話になった助産師さんが来て相談に乗ってくれて、安心感がありました。

・心配なことなども丁寧に聴いて応えていただきとてもありがたかったです。

・ミルクの量や家の環境を直接見ていただいて大満足でした。

院内助産について

-

Q

分娩予約はどのようにしますか?

通常の分娩予約と一緒です。本ページ「産科について」の「予約外で受診される方へ」をご覧ください。

-

Q

院内助産分娩システム(Rainbow)を希望しますが、手続きを教えてください。

分娩予約後、希望される方は妊娠20週頃までの外来受診時にお申し出ください。お申し出があった時点で基準に照らし合わせ、可能であれば院内助産分娩システム(Rainbow)をお受けいただけます。

-

Q

分娩予約をして以降、近所のクリニックなどで妊婦健診を受けることはできますか。

院内助産分娩システム(Rainbow)を希望される方は、基本的に24週以降に当院で妊婦健診を受けていただきます。そのため、里帰り分娩はできません。

-

Q

出産のみ院内助産分娩システム(Rainbow)を利用できますか?

できません。助産師と一緒に妊娠中からお産のイメージや体づくりを相談していくため、院内助産分娩システム(Rainbow)の外来を受診していただくことが基本となっています。

-

Q

妊婦健診や分娩で異常があった場合の対処を教えてください。

助産師が医師と密に連携し、迅速に対応させていただきます。積極的な医療介入が必要な場合は、速やかに医師の外来受診や医師立会いのもとでの出産(帝王切開も含む)に切り替えます。

-

Q

出産の体位について教えてください。

様々なスタイルを取り入れており、産婦さんのご希望される体位で出産していただけます。ただし、母児の状況により変更していただくこともございます。

-

Q

会陰切開はしますか?

会陰切開は医療行為となるため、基本的に助産師は行いません。必要な場合は医師へ依頼して行います。また表皮の軽い裂傷で出血のないものは、縫合を行わず経過をみていきますが、縫合が必要な場合は、医師に処置を依頼します。

-

Q

赤ちゃんに何かあった時の対処を教えてください。

24時間新生児科の医師が常駐しています。医師と連携し迅速に対応させていただきます。

-

Q

面会について教えてください。

病棟基準と同じく面会時間は、13:30~17:00(時間厳守)です。面会できる方は、赤ちゃんのお父さん、赤ちゃんのご兄弟・姉妹そして祖父母です。ご友人や、赤ちゃんの叔父叔母などは面会できません。また、風邪症状(発熱、発疹、咳、下痢、嘔吐など)のある方や体調のすぐれない方は面会をご遠慮ください。面会についての詳細はこちらをご覧ください。

-

Q

院内助産室の見学はできますか?

感染予防と防犯上の観点から行っていません。院内助産室の様子については、写真をご覧ください。

-

Q

院内助産分娩システム(Rainbow)の妊婦健診スケジュールを教えてください。

妊娠24週から助産師による健診が始まります。決まった時期には医師による健診も行い、助産師と医師で連携しながら診療を進めていきます。予定日を超えた場合は、より綿密な管理を必要とするため医師の健診になります。

-

Q

院内助産分娩システム(Rainbow)では立ち会い出産はできますか?

ご主人、産まれてくる赤ちゃんのご兄弟、お母さんなど、病棟の面会制限内の方で、産婦さんとご家族の両方がお望みの方はどなたでも出産に立ち会っていただけます。

-

Q

院内助産分娩システム(Rainbow)での妊婦健診の料金を教えてください。待ち時間はどのくらいですか?

医師の健診と同額になります。補助券もご使用いただけます。完全予約制のため、お待たせする事なく、健診を受けることができます。

-

Q

初めてのお産のため何を質問したらいいかわかりません。

ご安心ください。その様な方のために私たち助産師がいます。健診の枠の中で、たくさんお話しをしながら、不安を期待にかえて一緒に出産を迎えましょう。

その他

-

Q

赤ちゃんの聴力検査について教えてください。

当院ではすべての赤ちゃんを対象に聴力検査を生後3日目に行っております。

-

Q

分娩予約をして以降、近所のクリニックなどで妊婦健診を受けることはできますか?

可能です。お仕事などがあり、当院での妊婦健診の待ち時間や通院時間が負担な方で、経過が正常な方は他院で妊婦健診を受けることも可能です。ご希望のある方は、外来にてご相談ください。但し、そのような方でも、分娩が近い時期(妊娠32~34週)になりましたら、当院で妊婦健診をしていただきます。

-

Q

里帰り分娩はできますか?

早めに受診し分娩予約をしてください。その後は、お近くの病院で妊婦健診を受けていただき、医師の指示した週数になりましたら、当院へいらしてください。

-

Q

面会について教えてください。

産科病棟は1名/日、30分間です。上のお子さんは同伴可能です。

-

Q

病棟見学はできますか?

感染予防、防犯上の観点より行っていません。病棟の様子については、外来で写真によるご紹介をしています。

-

Q

赤ちゃん交流会はありますか?

現在は実施しておりません。

TOPICS

Gynecology

婦人科

さまざまな疾患に対応し、根治とQOL向上を目指しています

悪性腫瘍から不妊症まで、さまざまな疾患に対応するために、開腹手術、腹腔鏡下手術などを行っています。

現在、日本婦人科腫瘍学会専門医・日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医を中心に進行がん手術も積極的に行なっています。

また、病気を治すという発想だけではなく、患者さんの生活の質(QOL)を上げるにはどうすればいいかという観点も取り入れて、手術方法を考えるように努めています。

なるべく体に負担をかけない、低侵襲治療を導入

ロボット手術センター

〜保険適用が増え、身近になるロボット手術〜

当院は、日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設・登録施設であり、ロボット支援下婦人科悪性腫瘍手術登録施設です。

現在、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医が5在籍し、一般には開腹手術を行なうような子宮筋腫、卵巣腫瘍等の良性疾患や更には悪性疾患においても、

積極的に腹腔鏡手術を取り入れています(当院では良性子宮疾患と子宮がんに対して、ロボット支援手術「ダビンチ」もお選びいただけます。

初期子宮体癌に対するダビンチ手術は、2018年4月に保険適応となりました/詳しくはこちらをご覧ください)。

不妊症に対しても、腹腔鏡下手術を導入して、数多くの治療を行っています。

さらに腹腔鏡下手術で卵管開口や卵管端々吻合などを行ったり、腹腔鏡下子宮筋腫核出術などの高度な腹腔鏡下手術も数多くこなし、

傷が小さく、術後腹腔内癒着の少ない、患者さんに優しい医療を目指しています。

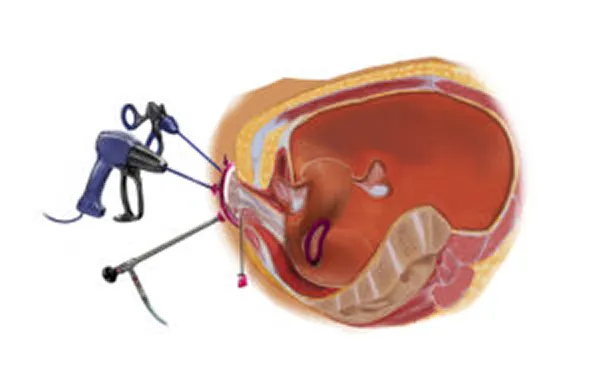

産婦人科におけるダビンチSP手術のご案内

当院では、2024年10月より神奈川県内では初となる最新の手術支援ロボット「ダビンチSP」を導入しました。

ダビンチSPは、1か所の小さな切開からカメラと手術器具を挿入し、医師が操作することで精密な手術を行うことができる最新システムです。

従来の開腹手術や腹腔鏡手術と比べて、傷が小さく体への負担が少ない、術後の痛みが軽く回復が早い、繊細で精密な操作が可能、といったメリットがあります。

産婦人科領域では、子宮筋腫や早期子宮体癌に対する子宮全摘など、良性疾患から一部の悪性疾患まで、幅広く対応が可能です。

患者さん一人ひとりの状態に合わせて、最適な手術方法をご提案いたします。

詳しくは外来でご相談ください。

おなかにキズのない手術を目指して

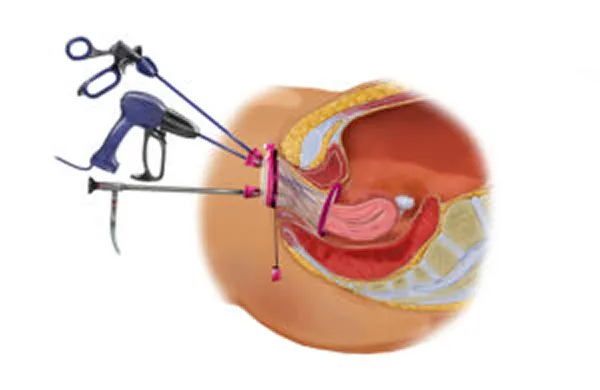

vNOTES(Vaginal Natural Orifice Transluminal

Endoscopic Surgery)について

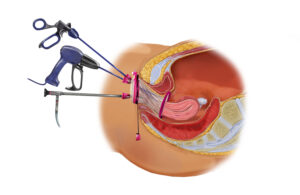

vNOTESは、腹部に傷がつかない腹腔鏡下手術です。

腹腔鏡のカメラや鉗子などを腟から挿入し、摘出組織も腟から取り出します。

今までの腹腔鏡手術では、どうしても腹部に3・4か所、5―10mmの切開をいれる必要がありましたが、vNOTESでは腟からすべて行うため、傷がありません。

従来の腹腔鏡下手術より、さらに低侵襲となり腹部に傷を作らず手術できるため、術後の痛みが軽く、手術合併症も軽減され、早期社会復帰が可能です。

当科では2022年10月より行っています。

全ての患者さんが対象になるわけではありませんが、子宮筋腫や卵巣のう腫の手術も、vNOTESで行えるものが増えています。

詳しくは、当院婦人科外来までお問い合わせください。

子宮体がん・卵巣がんに対する低侵襲手術について

進行子宮体がん・卵巣がんの手術は、現在も開腹手術が標準治療として推奨されています。

開腹手術はお腹に大きな切開を行いますが、治療効果や安全性が確立されており、最も信頼性の高い方法とされています。

一方で、近年はこれらに対し低侵襲手術(腹腔鏡手術やロボット支援手術)の有用性が報告されており、当院では、標準治療を基本としながらも、希望される患者さんに対しては自費(自由診療)で低侵襲手術の選択肢をご提案する場合があります。

低侵襲手術は、傷が小さい、術後の回復が早い、入院期間の短縮が望める、といった利点が期待されますが、すべての子宮体がんや卵巣がん患者さんに適応となるわけではありません。

がんの進行度・合併症・全身状態などを総合的に評価し、治療の安全性と根治性を最優先に判断いたします。

詳細は主治医にご相談ください。

子宮体がんに対する「腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術」を実施しています

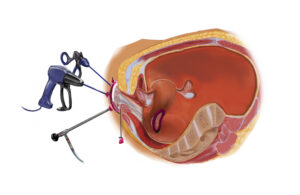

当院では、子宮体がんに対して従来開腹手術で行っている傍大動脈リンパ節郭清術を、腹腔鏡下手術でも実施しております。

子宮体がんの従来手術は、開腹手術での子宮全摘術、両側付属器切除術、骨盤内リンパ節郭清術、傍大動脈リンパ節郭清術です。

開腹手術だと、恥骨~みぞおち辺りまでの大きな傷になります。

腹腔鏡下手術であれば、いくつかの小さな傷での対応が可能となります。

開腹手術に比べ、創部が非常に小さく、痛みも少ないため、早期回復が望めます。

術後癒着、術後の腸閉塞も開腹術に比べて少ないことも利点です。

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がん)に関しまして、詳細な説明を御希望の方がいらっしゃいましたら、担当:婦人科部長

吉田卓功までご相談ください。

腹腔鏡下広汎子宮全摘術(子宮頸がん)を保険適応で実施しています

子宮頸がんにおいて、進行期:ⅠA2期・ⅠB1期・ⅡA1期では手術でがんを完全切除することが可能とされています。

開腹手術では恥骨から臍の上までの切開が必要となりますが、腹腔鏡下手術では創部も小さく身体への負担が少ないため、術後の社会復帰が早いというメリットがあります。

子宮頸がんに対する腹腔鏡下手術(腹腔鏡下広汎子宮全摘術)につきましては、国内でも2018年4月より健康保険に適用されていますが、2018年に腹腔鏡下手術およびロボット支援下手術の予後が、開腹手術よりも劣っているという論文:LACC試験:N

Engl J Med. 2018 Nov

15;379(20):1895-1904. が海外より発表されました。

この原因は明らかにされていませんが手術中の腫瘍細胞の散布などの手技的問題が指摘されています。

先進医療も含めまして、当院では2016年から2019年までに施行させていただいた患者さんにおきまして、無病生存率と全生存率において、開腹手術と腹腔鏡手術の間に差はありませんでした。

当院では内視鏡技術認定医、婦人科腫瘍専門医を中心としたチームで手術を行っており、

進行期もⅠA2期、ⅠB1期、ⅡA1期に限定、手術中にも腹腔内に癌が散布されないように工夫を行っています。

腹腔鏡下広汎子宮全摘術に関しまして、詳細な説明を御希望の方がいらっしゃいましたら、担当:婦人科部長

吉田卓功までご相談ください。

婦人科がんに対する治療について

- 当院は、日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設であり、婦人科腫瘍専門医、放射線科専門医(診断・治療)、認定病理医を中心としたチーム医療により、より正確な診断に基づいたより的確な治療を目指しています。

- 日本婦人科腫瘍学会編の各種治療ガイドラインや取り扱い規約に沿い、現時点で広くコンセンサスが得られ、適正と考えられる治療を行っています。

- 手術・化学療法・放射線療法を組み合わせた集学的治療が可能です。

- 各種がん根治手術を行っています。適切と判断される場合には、希望の方に妊孕性温存手術・機能温存手術を行っています。また、必要な場合には、消化器外科・泌尿器科の協力のもと、拡大手術を行っています。

- 専門医による放射線治療、化学放射線治療に対応しています。

- アメニティーにすぐれた環境での、外来(日帰り)化学療法が可能です。

TOPICS

Reproductive Medicine

リプロダクション

(生殖医療)

初期治療から体外受精まで、親身で着実な治療を行います

当院は、不妊症や体外受精などの生殖医療を専門に行う医療機関として認定されています。

大学病院と同じ水準の検査や治療を受けていただける環境が整っています。

前進である済生会神奈川県病院では、1989年から体外受精・胚移植を行い、1992年には神奈川県で初めて「凍結胚移植による妊娠・出産」に成功しました。

長い歴史と豊富な実績をもとに、安全で確かな医療を提供しています。

専門のスタッフがチーム医療で患者さんの診療を行います

診療には、生殖医療専門医の資格を持つ医師をはじめ、専門の知識と技術を身に着けた不妊症看護認定看護師、胚培養士などのスタッフがチームで携わります。

スタッフ同士が連携し、患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な診療を心掛けています。

一人ひとりに合った最適な方法により、高い実績を誇ります

検査や治療を効率的に進めながら、ご夫婦のお気持ちを大切にし、もっともよい方法を一緒に考えていきます。

不妊症のスクリーニング検査・タイミング療法・人工授精・体外受精まで、段階を踏みながら無理のない形で治療を進めていきます。

また、不妊治療は妊娠がゴールではありません。

妊娠が成立後の出産まで安心してお過ごしいただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

~子宮筋腫・卵巣嚢腫などがある場合~

適切な時期に妊娠に向けた治療をご提案させていただき、手術加療から術後の不妊治療まで当科医師が責任を持ってご担当させていただきます。

主な治療項目と保険適用価格(3割負担)

STEP 1

不妊スクリーニング検査

タイミング法や人工授精の治療と並行して行うことができます。

スクリーニング検査のみをご希望されることも可能です。

| 主な検査項目 | 金額 |

|---|---|

|

低温期・高温期採血 |

低温期:約2,200円 高温期:約1,100円 |

|

ホルモン負荷試験 |

約10,000円> |

|

AMH(抗ミュラー管ホルモン) |

約1,800円 |

|

抗精子抗体検査 |

約11,000円 |

|

染色体検査 |

妻:約36,000円 夫:約39,000円 |

… 自費(税抜)の検査となります。

女性は検査代に加えて、再診料がかかります。

男性は検査代に加えて、初診料3,168円がかかります。

※男性の検査は現在保険適応がなく自費負担となっています。

STEP 2

一般不妊治療(タイミング法・人工授精)

タイミング法・人工授精までの治療は保険診療の一般不妊治療のカテゴリーに 分類されています。

初めて妊活される方は一般不妊治療からお勧めすることが 多いです。(受診時に医師とご相談できます)

|

一般赴任治療管理料 |

750円(3ヶ月に1回) |

|

人工授精 |

5,460円(施行日当日の手技料) |

※その他再診料・超音波検査料などは別途かかります

※一般不妊治療は回数制限や年齢制限は保険上ございません

STEP 3

生殖補助医療(体外受精)

体外受精は保険診療の生殖補助医療のカテゴリーに分類されています。

一般不妊治療で妊娠に至らないような高度の不妊症に対して行われる治療です。

治療方針については医師と外来でご相談できます。

保険治療適応の条件が年齢・移植回数で決められています。

|

40歳未満の方 |

お子さん1人毎に胚移植の合計回数6回まで |

|

40歳以上43歳未満の方 |

お子さん1人毎に胚移植の合計回数3回まで |

1.生殖補助医療管理料:900円(月に1回)

| 排卵誘発剤 | 約10,000~20,000円 |

|---|---|

| 超音波・ホルモン検査 |

1回 約4,000円 |

2.採卵基本料:9,600円(採卵数0個の場合)

採卵できた卵の数で下記を加算

| 1個 | 7,200円(合計16,800円) |

|---|---|

| 2~5個 |

10,800円(合計20,400円) |

| 6~9個 | 16,500円(合計26,100円) |

| 10個以上 |

21,600円(合計31,200円) |

3. 受精方法

媒精(ふりかけ):12,600円(個数にかかわらず)

顕微授精(ICSI):個数に応じて下記のとおり

| 1個 | 14,400円 |

|---|---|

| 2~5個 |

20,400円 |

| 6~9個 | 30,000円 |

| 10個以上 |

38,400円 |

両方実施の場合:顕微授精代+媒精の半額(6,300円)

TESE精子使用の場合:15,000円加算

卵子活性化処理を施行した場合:3,000円加算

4. 受精卵培養(採卵翌日から・受精した個数毎)

| 1個 | 13,500円 |

|---|---|

| 2~5個 |

18,000円 |

| 6~9個 | 25,200円 |

| 10個以上 |

31,500円 |

5. 胚盤胞加算(胚盤胞を目標とし培養した卵の個数)

| 1個 | 4,500円 |

|---|---|

| 2~5個 |

6,000円 |

| 6~9個 | 7,500円 |

| 10個以上 |

9,000円 |

6. 胚移植

| 新鮮胚移植 | 22,500円 |

|---|---|

| 凍結・融解胚移植 |

36,000円 |

高濃度ヒアルロン酸含有培養液使用の場合:3,000 円加算

7.胚凍結保存

媒精(ふりかけ):12,600円(個数にかかわらず)

顕微授精(ICSI):個数に応じて下記のとおり

| 1個 | 15,000円 |

|---|---|

| 2~5個 |

21,000円 |

| 6~9個 | 30,600円 |

| 10個以上 |

39,000円 |

2年目以降の場合:維持費10,500円(1年毎)

自費での胚の保管延長は年間35,000円(従来は年間20,000円)。

生殖補助医療(体外受精)

- 保険診療可能な回数は「胚移植」の回数でカウントします。

- 凍結卵がある場合、貯卵を目的にした採卵はできません。

- 保険負担分に対し高額療養費限度額制度対象になります。

- 各自治体によって助成金の設定がある場合がありますのでご自身で各市町村へお問い合わせください。

- 市町村毎に今後の助成金制度に違いがあります。

- 保険適応でない医学的適応を除く体外受精は保険が定める点数の100%負担となりますので、表示金額の10/3倍が目安の料金になります。

卵子凍結のご案内

卵子凍結には、社会的適応と医学的適応があります。

社会的適応

- いまは仕事を優先したい状況にある

- 介護などで、今すぐの出産が難しい

- パートナーがいても今すぐ結婚することを考えていない …など

主に上記のような事情がある未婚の方を対象に、妊娠したい時期に使用する目的で卵子を凍結保存します。

妊孕性が高いうちに、将来に備えて未受精卵子を凍結しておくというのが、社会的適応という考え方です。

本治療は将来の挙児を必ずしも保障するものではありませんが、加齢に伴い妊孕性が低下するのは確実です。

女性の人生の選択に際し、ひとつのオプションとして本治療は存在します。

今のご自身のプランに前向きに取り組めるサポートが出来ればと考えています。

医学的適応

がんや白血病の治療中の方が対象です。

抗がん剤などの薬の副作用により卵巣がダメージを受ける可能性がある場合に、治療前に卵子を体外に取り出し冷凍保存することによって忍容性を温存します。

がんの治療が終了し妊娠を望むときに、凍結保存しておいた卵子を融解して使用します。

妊孕性温存

当院は医学的適応による卵子凍結および胚凍結の実施施設として日本産科婦人科学会に認定されました。

現在、医学的適応による卵子凍結、受精卵凍結、精子凍結(男性の妊孕性温存)を行っています。

| 採卵手術 | 卵子調整料 | 凍結料 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5個まで | 6~9個 | 10~14個 | 15~19個 | 20個以上 | |||

| 医学的適応 | 10万円 | 1.5万円 | 6万円 | 10万円 | 14万円 | 18万円 | 22万円 |

| 社会的適応 | 13万円 | ||||||

※本治療は自費診療です。初診時はカウンセリング料(1万円)がかかります。

卵子凍結までのながれ

1.排卵誘発

効率よく卵子を採取するために内服薬や注射などを使用して卵巣を刺激し、複数の卵子を育てます。

2.採卵手術

卵巣に針を刺して卵子を採取します(日帰り手術のようなものです)。

3.凍結保存

現在広く体外受精における胚凍結で行われているガラス化法で凍結保存します。

卵子凍結は長期にわたる保管が必要となることがあります。

当院では閉院に伴うトラブルはありませんので安心して保存が出来ます。

受診案内

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |

受付時間

| 初診受付 | 月~金 午前8:30~11:00 |

|---|---|

| 再診受付 | 月~金 午前8:30~11:00 / 午後2:00~3:30 土 午前8:30~11:00 |

初診の方は、午前11:00までに予約なしで総合受付へお越しいただくか、WEB予約で予約をお取りになり予約日時に総合受付にお越しください。

土曜日の初診は完全予約制になります(WEB予約をご利用ください)。

なお、土曜日は一部実施できない検査があります(精液検査/子宮卵管造影/レントゲン/心電図/高温期組織検査/がん検診)。

土曜日のご受診方法(平日と異なります)

- 救命救急センター受付にお越しになり「リプロで受診希望」とお申し付けください。

- 受診票を受け取り、リプロダクション室へ。

- 診察を終えたら、当日は会計なくそのままご帰宅ください(後日、平日来院時にお支払いいただきます)。

Q&A

分娩について

-

Q

紹介状がないと診てもらえないのでしょうか?

リプロダクション室は紹介状なしで受診することができます。ただし、初診時の選定療養費として税込7,700円をご負担いただきます。他院での治療経過のある方は、紹介状をお持ちいただけると、これまでの治療経過が把握しやすくなります。

-

Q

完全予約制なのでしょうか?

土曜の初診以外は予約なしでおかかりになれます。受付時間内にお越しください。また、WEB予約も受け付けております。

-

Q

診療時間はどのようになっていますか?

初診の方

月~金(平日)の午前8時30分~11時00分

再診の方

月~金(平日)の午前8時30分~11時00分

午後は14時00分~15時30分基本的に診察開始時間は10時00分からとなっています。

※処置・検査の関係で前後することがあります。 -

Q

不妊検査の流れは?

月経周期に合わせて、必要な検査を行います。主な検査項目には、採血(感染症、一般検査、低温期・高温期ホルモン値)、子宮内膜検査、子宮頸管粘液検査、超音波検査、子宮卵管造影検査、フーナーテスト、精液検査、卵管通気・通水検査等があります。

※その他、子宮鏡検査、染色体検査などを必要時に実施しています。検査内容につきましては、毎月第3土曜日9時からの「リプロ学級」にて詳しくご説明しておりますので、ぜひご参加ください。

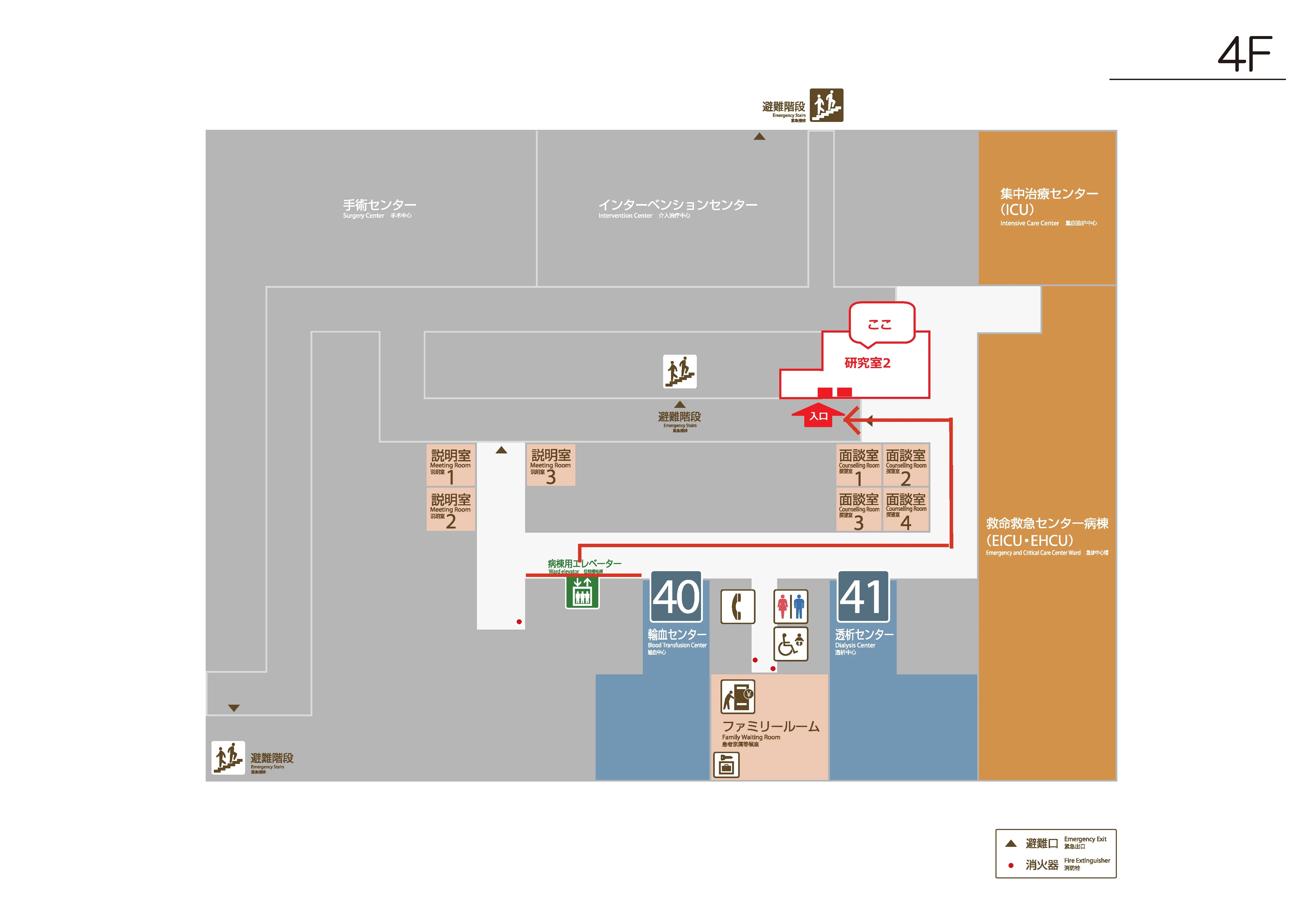

また、不妊治療における様々なお悩みについて個別でご相談をお受けしています。合わせてご利用ください。 -

Q

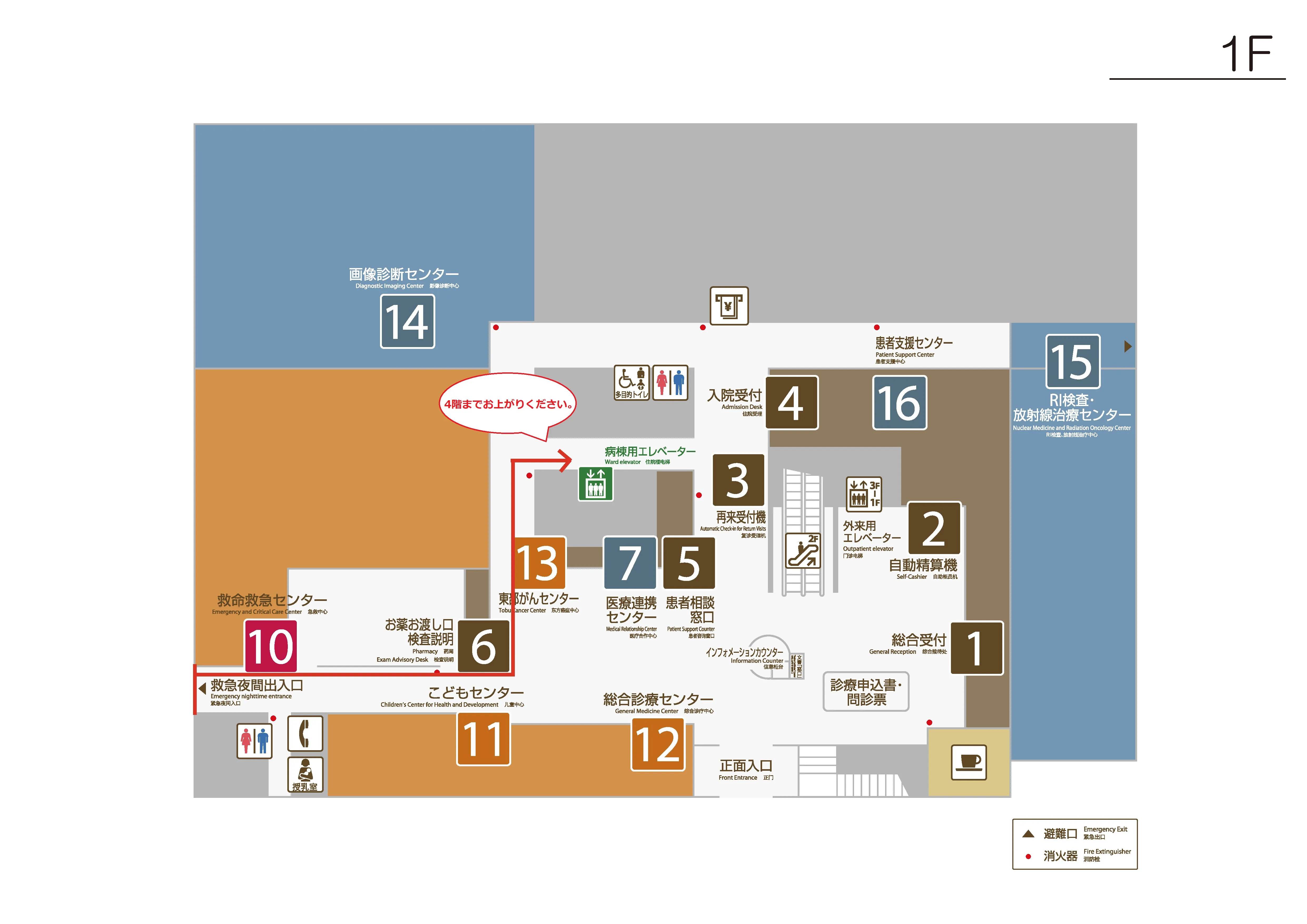

リプロ学級のご案内

現在検査・治療を開始されている方、これから治療を検討されている方、どなたでもご参加いただけます。尚、当院で体外受精を検討されている方は、ご夫婦でご参加いただくことが必須となります。

<開催要項>

日時

毎月第3土曜日 9:00~10:30

場所

4階研究室2

費用

無料 ※予約不要

持ち物

診察券(お持ちの方)・筆記用具<学級内容>

9:10~

一般不妊検査・治療について

9:40~

体外受精について

10:10~

質疑応答

-

Q

リプロダクション相談外来のご案内

些細な悩みだとご自身で思われていることも、時には重要な内容が隠れている場合もあります。まずは一緒にお話しして考えていきましょう

日時

毎月第3土曜日 11:00~15:00(平日要相談)

場所

リプロダクション外来個室

費用

1,500円(30分)※最大1時間まで

※リプロダクション外来あてにお電話(TEL 045-576-3000 平日14:00~17:00受付)いただくか、直接スタッフにご相談ください。

不妊症看護認定看護師とご夫婦、ご本人またはパートナーの方それぞれとの個別面談になります。 -

Q

不妊検査がすべて終わるまでどの位かかりますか?

月経周期に合わせて各々の検査を行っていきます。

-

Q

体外受精は入院になりますか?また、費用はどの位かかりますか?

日帰りです。費用は、保険適応の有無や採卵数などで変動します(本ページの治療費参照)。

-

Q

夫も一緒に治療してもらえますか?

必要に応じて泌尿器科と連携を取り、治療を受けることができます。

-

Q

妊娠後はどうなるのでしょうか?継続治療を希望しているのですが?

院内の産科と連携しているため、引き続き当院で妊婦健診から出産まで通院いただけます。当院は、24時間救急体制でNICU(新生児集中治療室)も設置されておりますので、万一の際もスムーズな対応が可能な施設です。

-

Q

孕性温存のための治療は行っていますか?

医学的適応(卵子凍結・精子凍結)、社会的適応(卵子凍結)を行っています。

-

Q

周りに妊婦さんがいると辛いのですが…

産科とは別受付になっており、待合室も別になっておりますので、お待ちの間、妊娠中の方と顔を合わせることはほとんどありません。ただし、第2子希望の方が小さなお子さんを連れて来られることはあります。

-

Q

第2子妊娠希望なのですが、上の子を連れて行っても大丈夫でしょうか?

他の患者様への配慮で、可能であればお子様は預けてご来院ください。

お子様をお連れの場合、少し離れたお席をご案内させていただくことがあります。

産婦人科の特徴

3つの柱と専門チーム

産科・婦人科・生殖医療を大きな3本柱としています。

これらの分野は互いに重なり合う部分があります。

それぞれの領域に精通したスペシャリストがチームで診療にあたることで、

患者さんお一人お一人に質の高い医療を提供しています。

-

産科

年間分娩件数は約1000件であり、神奈川県地域周産期母子医療センターとして妊婦さんの救急搬送も受け入れています。前置胎盤に対するハイブリッド帝王切開術をはじめハイリスク分娩にも積極的に対応しています。

-

婦人科

低侵襲手術に力を入れており、腹腔鏡手術、ロボット手術、子宮鏡手術、血管内治療を積極的に導入しています。地域のがん診療連携拠点病院としての役割も担い年間100件以上の浸潤癌症例に対応しています。

-

リプロダクション(生殖医療)

一般不妊治療から体外受精・顕微授精まで幅広く対応可能です。合併症を有する方や手術を要する方への不妊治療にも対応し、妊孕性温存治療実施機関としてAYA世代へのがん治療と並行した生殖医療の支援も、多職種と連携のもと積極的に行っています。

在籍認定医・専門医

| 日本周産期新生児医学会暫定指導医 | 1名 |

|---|---|

| 日本婦人科腫瘍学会腫瘍専門医 | 3名 |

| 日本がん治療認定医機構認定医 | 4名 |

| 日本臨床細胞学会細胞診専門医 | 1名 |

| 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 | 5名 |

| 日本内視鏡外科学会技術認定医 | 2名 |

| 日本生殖医学会生殖医療専門医 | 1名 |

| 母体保護法指定医 | 3名 |

| 女性ヘルスケア専門医 | 3名 |

| 日本ロボット外科学会ロボット支援手術認定医 | 3名 |

| 日本ロボット外科学会専門医(国内B級) | 2名 |

| 日本婦人科ロボット手術学会ロボット支援手術プロクター(良・悪性) | 2名 |

施設認定

| 新専門医制度産婦人科専攻医研修施設(連携型) | 日本周産期新生児医学会暫定研修施設 | 日本産科婦人科学会周産期登録施設 | 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 | 日本産科婦人科学会腫瘍登録施設 | 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 | 日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設 | 日本産科婦人科学会 ART登録施設 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準登録施設 | 腹腔鏡下広汎子宮全摘術(先進医療A)実施施設 | ロボット支援下婦人科悪性腫瘍手術実施登録施設 | 母体保護法指定医師指定研修機関 | 日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医認定研修施設 | 神奈川県妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関 |

スタッフ紹介

レディースセンター長

伊藤 めぐむ

Ito Megumu

東海大1999年卒

専門分野

不妊症、腹腔鏡下手術、周産期

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

-

日本専門医機構認定産婦人科専門医

-

日本周産期・新生児医学会暫定指導医

-

日本生殖医学会生殖医療専門医・指導医・代議員

-

母体保護法指定医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

臨床研修指導医

-

日医生涯教育認定医

-

新生児蘇生法「専門」コース修了

-

博士(工学)

-

婦人科部長

吉田 卓功

Yoshida Takanori

川崎医科大2009年卒

専門分野

周産期、腹腔鏡下手術、悪性腫瘍、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

-

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医・評議員

-

日本内視鏡外科学会技術認定医

-

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

-

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

-

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医

-

日本ロボット外科学会ロボット支援手術認定医

-

日本ロボット外科学会国内B 級ライセンス

-

日本婦人科ロボット手術学会 ロボット支援手術プロクター(良・悪性)

-

日本専門医機構認定婦人科専門医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

産科部長

比嘉 誠子

Higa Seiko

筑波大2006年卒

専門分野

周産期、腹腔鏡下手術、悪性腫瘍、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

-

日本がん治療認定医機構認定医

-

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医

-

母体保護法指定医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

臨床研修指導医

-

神奈川県 難病指定医

-

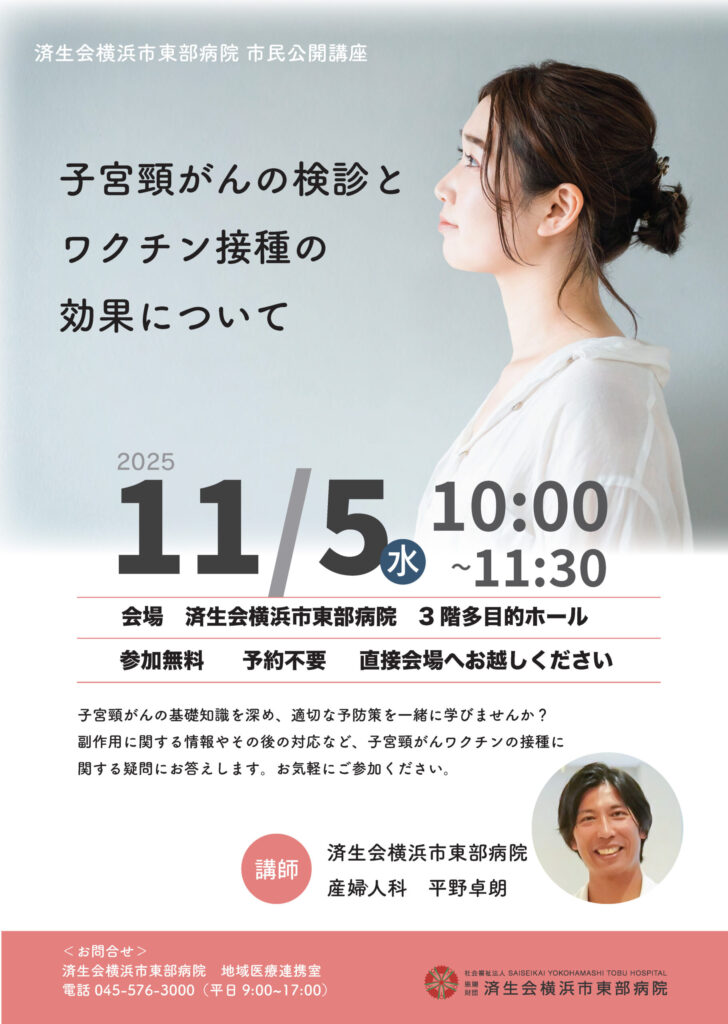

医長

平野 卓朗

Hirano Takurou

昭和大2011年卒

専門分野

婦人科腫瘍、若年性子宮体癌の妊孕性温存治療

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

-

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

-

日本産婦人科内視鏡学会 日本産婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡)

-

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

-

日本臨床細胞学会細胞診専門医

-

医学博士

-

臨床研修指導医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

医長

折田 智彦

Orita Tomohiko

大分医科大1998年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般、救急医学

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専攻医

-

日本救急医学会専門医

-

日本IVR学会専門医

-

日本脈管学会専門医

-

日本蘇生学会指導医

-

日本旅行医学会認定医

-

ACLSプロバイダー

-

BLSプロバイダー

-

JATECプロバイダー

-

JPTECプロバイダー

-

AISコーディングプロバイダー

-

DIRECT研究会幹事

-

医長

田口 圭祐

Taguchi Keisuke

岩手医科大2012年卒

専門分野

周産期、婦人科腫瘍、腹腔鏡下手術、ロボット支援手術

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医・指導医

-

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡、ロボット)

-

日本内視鏡外科学会技術認定医

-

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

-

日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医

-

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

-

ロボット支援手術認定医(da Vinci Xi)

-

日本ロボット外科学会専門医(国内B級)

-

母体保護法指定医

-

日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法「専門」コース修了

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

医長

三辻 礼美

Mitsuji Hiromi

近畿大2013年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医

-

日本産婦人科内視鏡学会技術認定医(腹腔鏡)

-

ロボット支援手術認定医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

医長

小笠原 あゆみ

Ogasawara Ayumi

東京女子医科大2015年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

医員

渋谷 茉里

Shibuya Mari

札幌医科大2016年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本産科婦人科学会産婦人科専門医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

専攻医

玉置 亜実

Tamaki Ami

横浜市立大2021年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

専攻医

南渕 杜萌

Nabuchi Tomo

愛媛大2021年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

専攻医

白木 沙由理

Shiraki Sayuri

慶應義塾大2022年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法「専門」コース修了

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

専攻医

向川 潤

Mukogawa Jun

京都大2023年卒

専門分野

産婦人科全般、手術一般

学会専門医・認定医

-

厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

-

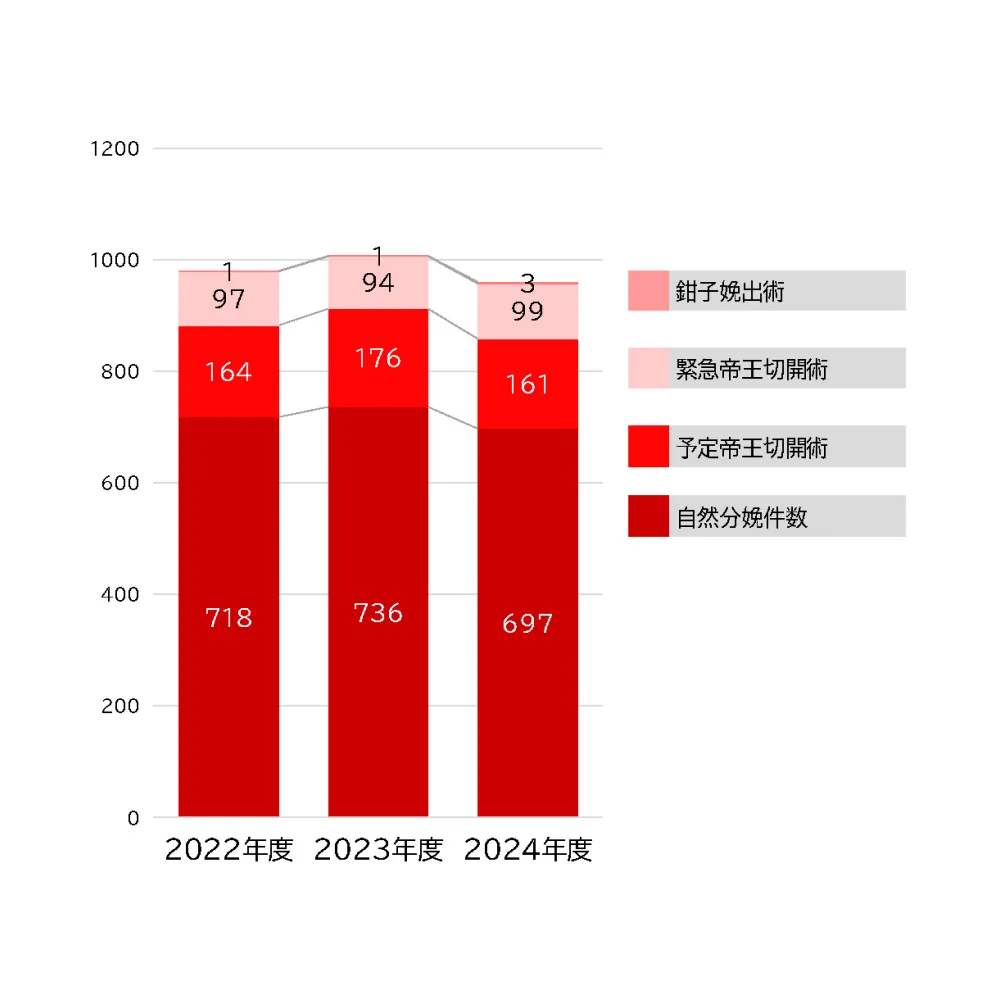

診療実績

産科領域 術式別件数推移

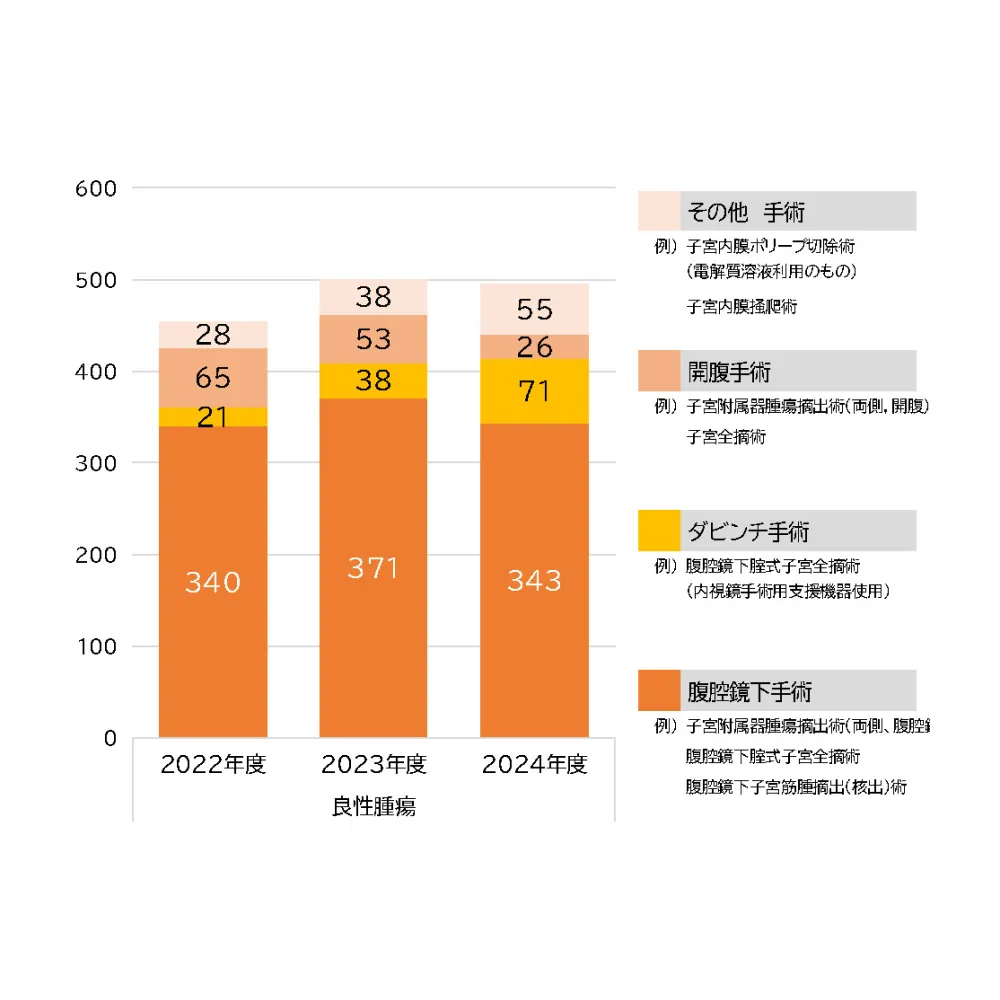

婦人科領域 術式別件数推移

良性腫瘍

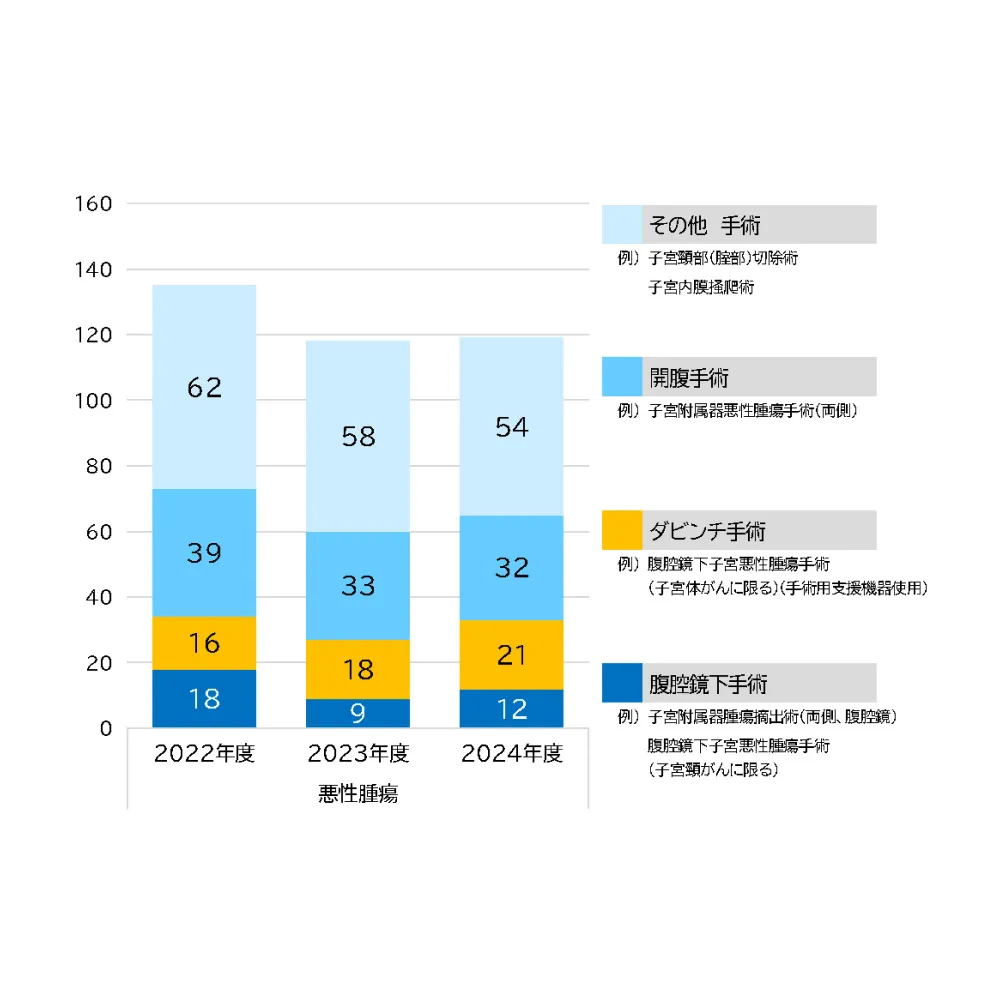

婦人科領域 術式別件数推移

悪性腫瘍

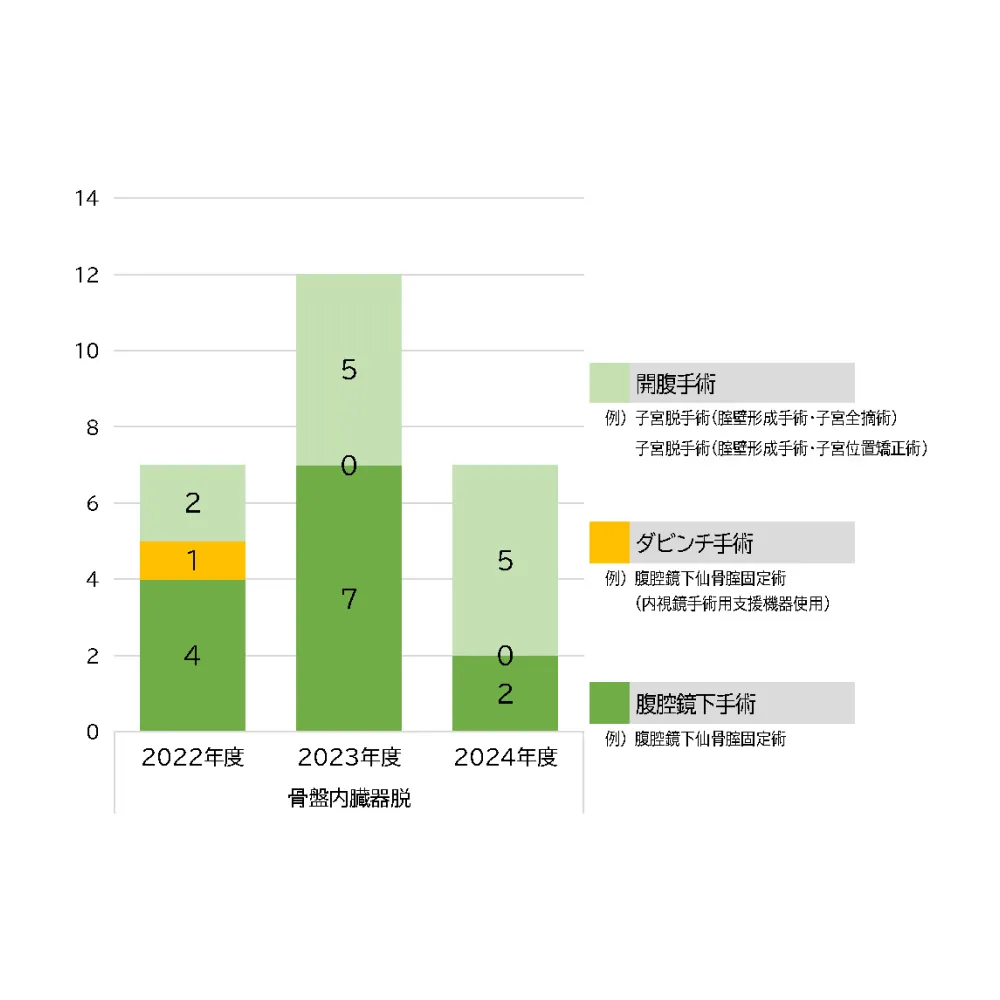

婦人科領域 術式別件数推移

骨盤内臓器脱

専攻医募集

あなたの産婦人科医キャリアを、

「済生会横浜市東部病院」で

スタートしませんか?

済生会横浜市東部病院 産婦人科では、慶應義塾大学、東海大学、聖マリアンナ医科大学、北里大学、昭和医科大学の5大学および湘南鎌倉総合病院と連携し、充実した専攻医研修プログラムを提供しています。

- 上記5大学に所属されている方は、専攻医研修期間中に当院での研修が可能な場合があります。

- 湘南鎌倉総合病院との連携により、大学病院組織に所属しなくても大規模総合病院で豊富な症例を経験しながら専門医取得を目指すことができます。希望に応じて横浜・湘南地区で研修を完結することも可能です。

「どんな経験が積めるのか」「自分の希望に合うか」など、個別のご相談も随時承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

当科で得られる経験・特色

豊富な症例とチーム医療

周産期、婦人科腫瘍、女性ヘルスケア、腹腔鏡・ロボット手術、生殖医療など、各分野の専門医・認定医が在籍し、チーム医療で質の高い医療を提供しています。

各領域の垣根がなく日々のカンファレンスで情報を共有し、症例ごとに最適な治療を皆で検討しています。

多彩な症例を経験しながら、実践的な知識と技術を身に着けることができます。

多様なキャリアパス

産婦人科専門医の取得はもちろん、内視鏡技術認定医、婦人科腫瘍専門医、生殖医療専門医などのサブスペシャリティ資格取得もイメージできる環境です。

多様な分野のスペシャリストから直接指導を受けることができ、あなたの成長を全力でサポートします。

詳細はページ下部「研修認定施設・在籍認定医一覧」をご参照ください。

主な研修内容

-

周産期

神奈川県地域周産期母子医療センターとして、年間約1000件の分娩に対応 新生児科と密に連携し、妊娠26週以降の早産にも対応 ハイリスク妊娠・分娩も日常的扱い、前置胎盤に対しては「ハイブリッド帝王切開術」など先進的な医療も実施しています。

-

婦人科腫瘍、

腹腔鏡・ロボット手術地域のがん診療連携拠点病院でもあり多くの患者さんをご紹介いただいている。低侵襲手術を積極的に実施 患者さんに最適な手術方法を検討・提供する経験を豊富に積むことができます。腹腔鏡技術認定医を多数輩出、確かな技術を持つ指導医のもと実践的に学べます。

-

生殖医療

総合病院では珍しく、一般不妊治療から体外受精まで幅広く対応 合併症を持つ不妊患者さんや、子宮筋腫や卵巣嚢腫を合併する症例にも対応 手術と生殖医療を並行して学ぶことが可能 妊孕能温存治療実施施設としてAYA世代への生殖医療の支援も実施しています。

目標とサポート体制

専攻医研修は、初期臨床研修で得た幅広い臨床知識を土台に、さらに深い専門的知識や技術を深め、自身の進路を決定していく大切な時期です。

- 産婦人科診療全般の知識・技能習得を第一目標とし、学会活動や臨床研究への積極的に参加できます。

- 専門医・サブスペシャリティ資格取得に向け、スタッフ全員で、「悔いのない研修」を送れるよう、万全のサポート体制を整えています。

あなたの「やりたい」を叶えられる職場です

「とにかく色々な症例を経験したい」「サブスペシャリティの専門性も身につけたい」

——そんなあなたの思いを、私たちと一緒に実現しませんか?

見学・ご相談も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

senkoui@tobu.saiseikai.or.jp

研修認定施設・在籍認定医一覧

在籍認定医・専門医

| 日本周産期新生児医学会暫定指導医 | 1名 |

|---|---|

| 日本婦人科腫瘍学会腫瘍専門医 | 3名 |

| 日本がん治療認定医機構認定医 | 4名 |

| 日本臨床細胞学会細胞診専門医 | 1名 |

| 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 | 5名 |

| 日本内視鏡外科学会技術認定医 | 2名 |

| 日本生殖医学会生殖医療専門医 | 1名 |

| 母体保護法指定医 | 3名 |

| 女性ヘルスケア専門医 | 3名 |

| 日本ロボット外科学会ロボット支援手術認定医 | 3名 |

| 日本ロボット外科学会専門医(国内B級) | 2名 |

| 日本婦人科ロボット手術学会ロボット支援手術プロクター(良・悪性) | 2名 |

施設認定

| 新専門医制度産婦人科専攻医研修施設(連携型) | 日本周産期新生児医学会暫定研修施設 | 日本産科婦人科学会周産期登録施設 | 日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 | 日本産科婦人科学会腫瘍登録施設 | 日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設 | 日本生殖医学会生殖医療専門医制度認定研修施設 | 日本産科婦人科学会 ART登録施設 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準登録施設 | 腹腔鏡下広汎子宮全摘術(先進医療A)実施施設 | ロボット支援下婦人科悪性腫瘍手術実施登録施設 | 母体保護法指定医師指定研修機関 | 日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医認定研修施設 | 神奈川県妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関 |

TOP

2025.4~-scaled.jpg)