臨床工学部

- Home

- 臨床工学部

ごあいさつ

近年、少子高齢化の進展、医療技術の進歩に伴い、医療需要の増大と医療機器の高度化・複雑化が同時に進んでいます。これにより病院内では、法令に則った機器管理体制の確立、高度化した医療機器の安全な使用環境の整備、時間を問わない生命維持管理装置に関連した臨床技術の提供など、さまざまなニーズが生じています。

臨床工学部は、国家資格を持った「医療機器のスペシャリスト」の集団です。24時間365日病院内に勤務し、多くのチーム医療に参加することでこれらの課題解決に取り組んでいます。

私たち臨床工学技士は、医療機器の専門知識のみならず医学的知識にも習熟することで安心・安全な医療の提供に努めています。加えて、最新の臨床知識の習得を目的に学会や研修会に積極的に参加することで研鑽しております。

今後も患者さんに安全・安心な医療を提供できるよう、職責を果たしてまいります。

臨床工学部 部長

大石英治

医療関係者・学生の皆様へ

キャリアデザイン

東部病院には「あなただけのキャリアデザイン」がある。

1つの仕事しかできない人、1つの分野しか知らない人を私たちはスペシャリストとは呼びません。広く豊富な知識と経験を持ち、必要に応じてそれらを組み合わせて活用できる人材こそスペシャリストであると考え、キャリアの1階層目としてのジェネラリティと2階層目のスペシャリティの両立を目指したキャリア形成支援を行なっています。

ジェネラリティ

ローテーションと夜勤業務により獲得・維持する、臨床工学技士としての汎用的なスキル。夜勤の業務範囲は救急外来、緊急カテーテル治療、集中治療室、手術室、一般病棟など多岐に渡ります。

スペシャリティ

不整脈治療

カテーテル室でのアブレーション治療やデバイス植込み業務のほか、遠隔モニタリングも含めた外来患者さんへのデバイスチェックなどを行っています。

心血管インターベンション

国内トップレベルの症例数を誇る循環器内科とともに、チーム医療の一員として心臓や下肢のカテーテル治療に関わっています。

救急・集中治療

チーム医療の一員として、救命救急センターや集中治療センターで補助循環、血液浄化療法、人工呼吸療法などの臨床技術提供を行います。

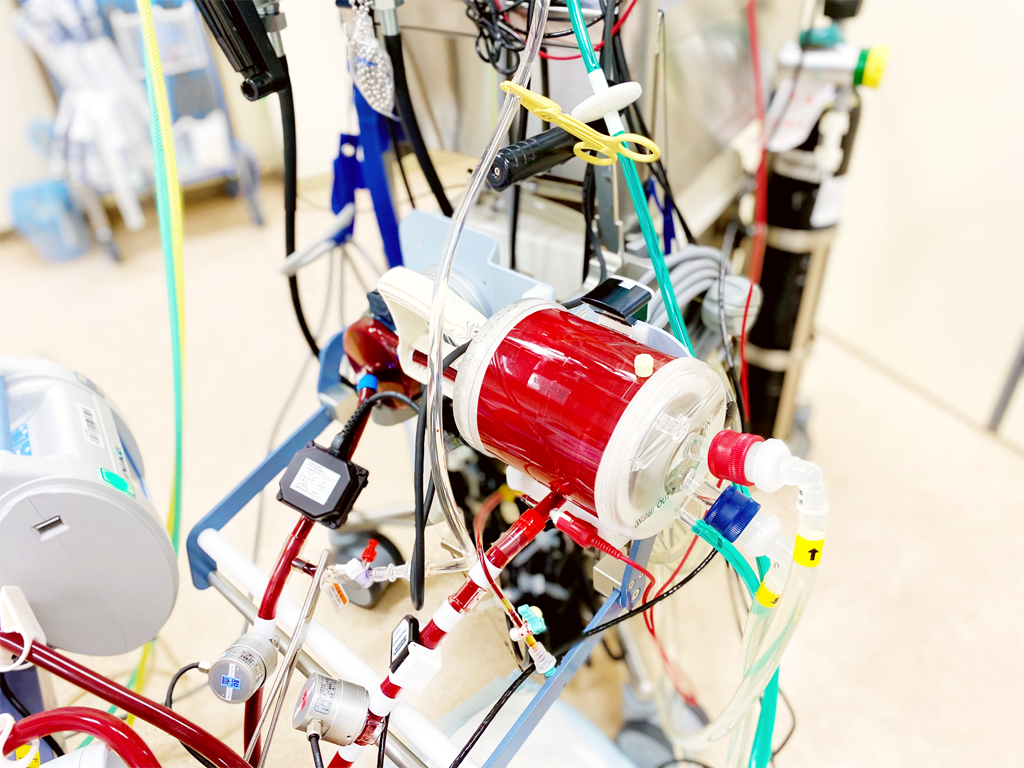

人工心肺・弁膜症治療

心臓外科手術の人工心肺操作、経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)、経皮的僧帽弁クリップ術(MitraClip®)など、ハートチームの一員として治療に参加しています。

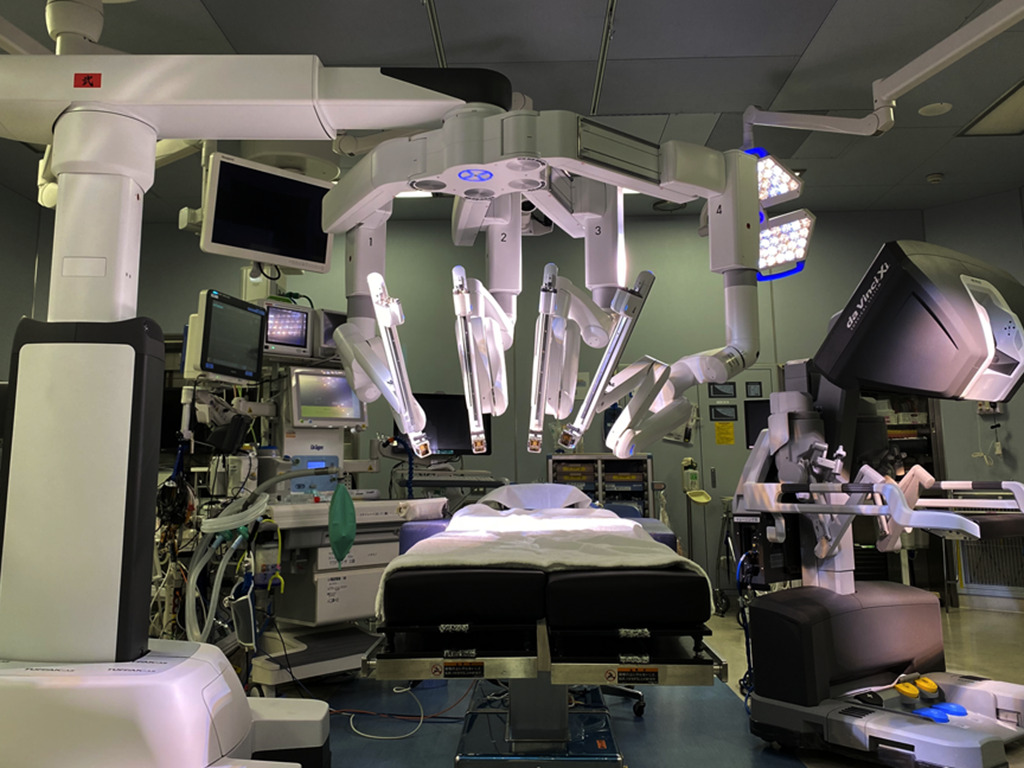

手術室業務

2台体制の手術支援ロボット「da Vinci Surgical System Xi」、ナビゲーションシステム、自己血回収装置など様々な医療機器の操作を行います。

透析センター

患者さんに合わせた個別性の高い血液浄化療法を提供しています。全床でオンラインHDFが可能なほか、血漿交換やレオカーナ®など各種アフェレシスも実施しています。

MEセンター

約4000台の医療機器(80台以上の人工呼吸器を含む)の保守・管理をしています。また、RSTの一員として人工呼吸器使用中の患者さんの支援を行っています。

いま求める人材

見学の申し込み

見学を随時受けております。就職活動中の方、学生の方は人事室採用担当にメールにてお申し込みください。

e-mail:saiyo@tobu.saiseikai.or.jp

よくあるご質問

「臨床工学部の特色があれば教えてください」

人事評価制度を導入し、行動評価の基準に「部内チームワーク」「安全行動」「学術・資格取得」を取り入れています。個人のスキルアップだけでなく、安全で質の高い医療の提供を大切にしています。

「スペシャリティは自分で選択できますか?」

可能な限り個人の希望を反映します。同時に複数のスペシャリティを選択するなど、多様な働き方にも対応しています。

「一日の業務の流れを教えてください」

毎朝8時25分に臨床工学部の全体ミーティングに参加し、その後は配属された部門で一日業務を行います。フレックス勤務を導入している部門もあります。

「夜勤業務の内容を教えてください」

夜勤の勤務時間は16時30分から翌朝9時です。救急・集中治療業務、緊急カテーテル対応、病棟での人工呼吸器装着対応、ME機器トラブル対応など多岐にわたります。月数回の夜勤によりジェネラリストとしての技能を維持します。

「夜勤に入るにはどのくらいのローテーション期間が必要ですか?」

個人の成長速度や部全体の人員の状況に応じて、ローテーションの期間は変わります。入職以降、1年半から3年の間に夜勤業務を開始することが多いです。

「オンコールなど夜間の待機業務はありますか?」

月に2~3回程度、夜勤のバックアップとして自宅待機(オンコール手当有)があります。人工心肺担当者はこのオンコールとは別に夜間オンコール体制を整備しています。

取得資格一覧

| 不整脈治療関連専門臨床工学技士 | 3 |

| 不整脈治療関連専門臨床工学技士 試験合格(申請予定) | 1 |

| 呼吸治療関連専門臨床工学技士 | 1 |

| 呼吸治療関連専門臨床工学技士 試験合格(申請予定) | 2 |

| 心・血管カテーテル関連専門臨床工学技士 | 1 |

| 集中治療専門臨床工学技士 | 2 |

| 認定血液浄化関連臨床工学技士 | 1 |

| 認定医療機器管理関連臨床工学技士 | 1 |

| 認定集中治療関連臨床工学技士 | 4 |

| 認定臨床実習指導者 | 1 |

| 体外循環技術認定士 | 3 |

| 呼吸療法認定士 | 10 |

| 透析技術認定士 | 6 |

| 日本アフェレシス学会認定技士 | 1 |

| 周術期管理チーム臨床工学技士 | 4 |

| 植込み型心臓デバイス認定士 | 2 |

| 心血管インターベンション治療技師 | 3 |

| 腎代替療法専門指導士 | 1 |

| 日本睡眠総合検診協会CPAP療法士 上級者 | 2 |

| 日本睡眠総合検診協会CPAP療法士 | 1 |

| IBHRE-CCDS認定(Certified Cardiac Device Specialist) | 2 |

| CDR認定(Cardiac Device Representatives) | 1 |

| 日本不整脈心電学会心電図検定1級 | 2 |

| 第1種ME技術実力検定試験 | 2 |

| MDIC(Medical Device Information Communicator) | 1 |

| 米国集中治療医学会FCCS プロバイダー | 5 |

| 日本救急医学会認定ICLSインストラクター | 1 |

| 日本周産期・新生児医学会 NCPR Aコース | 1 |

| 水質管理責任者 甲 | 1 |

2023年8月現在